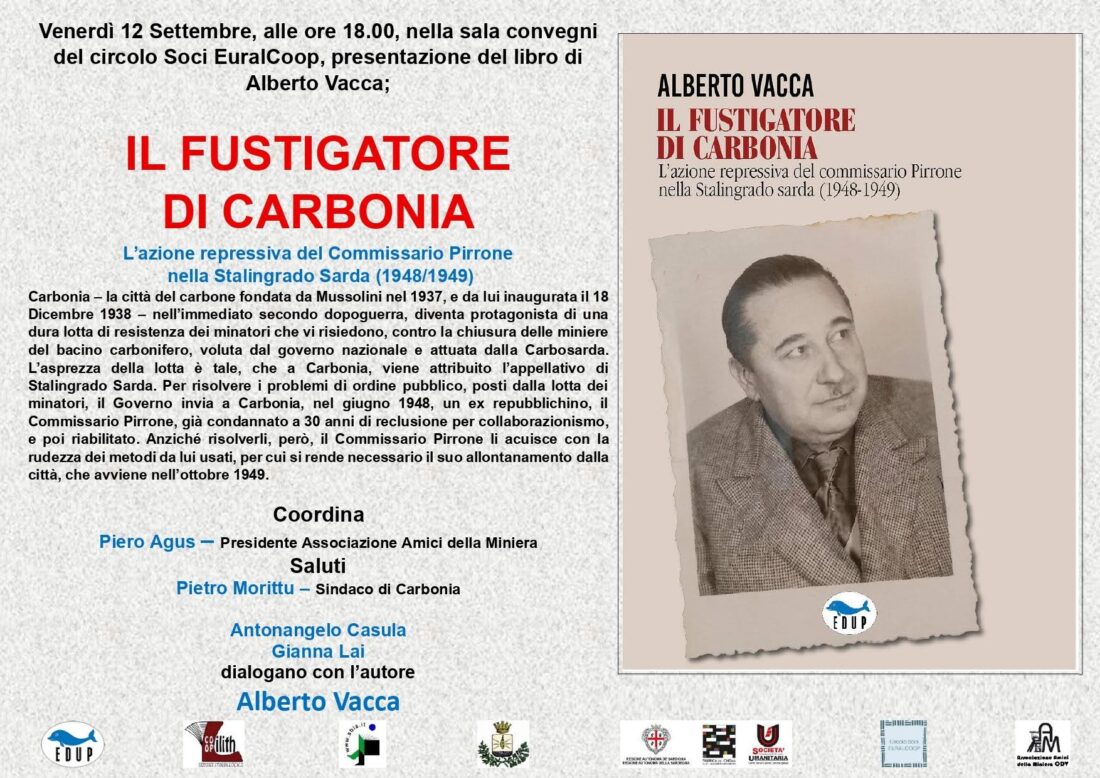

- L’eroe della prima guerra mondiale

Nato a Senorbì, Vitale Piga (1895-1974) si distinse giovanissimo come tenente pilota dell’aeronautica militare durante la prima guerra mondiale. Il suo nome divenne noto per un episodio che riassume in sé lo spirito tragico e cavalleresco del conflitto aereo, prima che l’ideologia totalizzante e la meccanizzazione bellica ne annientassero il senso romantico.

Il 13 luglio 1917, il tenente Vitale Piga fu protagonista di un drammatico scontro nei cieli del Trentino, durante una missione su Caldonazzo. L’obiettivo era il lancio di manifestini di propaganda nelle retrovie nemiche: un’azione tanto simbolica quanto rischiosa, che richiedeva coraggio e grande senso della missione. Decollato dal campo di Pergine, il velivolo di Piga fu intercettato da due caccia austriaci. Nel combattimento perse la vita l’osservatore, il tenente Renato Semplicini, mentre Piga, con il velivolo gravemente danneggiato, fu costretto ad atterrare in territorio nemico nei pressi di Levico, dove venne fatto prigioniero.

L’episodio fu raccontato da lui stesso in una relazione scritta il 6 dicembre 1918, dopo il suo ritorno dalla prigionia. Il documento, sobrio e dettagliato, è oggi una delle fonti principali per comprendere l’accaduto, ma anche lo spirito con cui Piga affrontava la guerra.

Si riporta qui la relazione, che mostra la precisione militare del racconto e, tra le righe, la tensione emotiva di chi ha visto la morte da vicino.

Correggio 6-XII-918

La mattina del 13 luglio 1917 ebbi ordine di eseguire una ricognizione d’orientamento ed il lancio di manifestini pei prigionieri russi nelle retrovie austriache del settore fra l’Adige e il Brenta.

Era a bordo con me il Ten. Oss. Semplicini il quale, doveva eseguire una serie di fotografie.

Partii dal campo di Casoni (Bassano) alle otto antimeridiane dovendo essere alle 8.30 già in quota all’imboccatura della Val Sugana.

Avrei dovuto colà trovare un apparecchio da caccia che mi avrebbe scortato. Invece non v’era.

Dopo mezz’ora di inutile attesa partimmo ugualmente.

Attraversammo il fuoco di sbarramento antiaereo del Forte Panarotta, del Forte Busa Verle, Cima 12, Forte Spitz Verle, Cima Mandrioli, eseguendo fotografie ed il lancio dei manifestini nei pressi di Levico e Pergine.

Dopo questo, come avevamo deciso prima della partenza, ci dirigemmo verso la Valle dell’Astico onde rientrare da quella parte.

Si sarebbero così evitate le batterie automobili del Ghertele, del Verena e di Monte Rovere, accorse colà numerose per l’azione dell’Ortigara.

Vedemmo allora a circa 1.000 metri sotto noi un apparecchio da caccia nemico che si avvicinava e qualche minuto dopo ci arrivò una raffica di mitragliatrice, dalla coda.

Virammo subito per aver l’avversario di fronte.

Ebbe così inizio il combattimento che doveva finire circa un’ora più tardi.

L’aereoplano austriaco era un «Tse-tse» da caccia con la velocità di 175 Km. l’ora.

In principio potemmo tenergli fronte tanto da costringerlo più volte ad allontanarsi per poter ritentare gli attacchi. Ma poco dopo giunse in suo aiuto un altro apparecchio, un «Brandenburg» armato di due mitragliatrici che aprì immediatamente il fuoco contro noi. Ci presero così dai fianchi.

Cercammo di riavvicinarci alle linee sempre combattendo.

Ma ben presto, alcuni fili di comando colpiti da pallottole non mi permettevano più le brusche manovre e feci cenno all’osservatore di sparare alle spalle ché avremo cercato di fuggire.

Uno degli apparecchi ci attaccò allora di fronte sbarrandoci la strada. Vedendo che non cambiavamo rotta si spostò di fianco e, ad una trentina di metri, ci lanciò delle raffiche di fuoco.

Una pallottola colpì l’osservatore al labbro inferiore e mentre questi in piedi, continuando il tiro, mi faceva cenno, un’altra, lo colpì alla testa attraversandola dalla tempia destra alla guancia sinistra. Le altre colpirono varie parti dell’apparecchio.

Il Ten. Semplicini, già dell’8° fanteria si accasciò immediatamente e non si mosse più.

Cercai allora di fuggire; ma giunto sopra Levico, altri colpi giuntemi dalle spalle, mi colpirono il serbatoio principale. Cercai di adoperare quello di riserva, ma mi accorsi che anche quello era stato colpito fin da prima.

Scesi spiraleggiando per non sforzare i fili di coda, i più colpiti.

Atterrai in un orto nei pressi della stazione di Levico non riuscendo a raggiungere un campo di atterraggio sito nei pressi del lago.

Poco prima di me era atterrato anche il primo apparecchio nemico colpito, credo, dagli ultimi colpi del mio osservatore. Ma, a mia domanda, il Feldwebel Kiss (secondo “asso” austriaco) mi disse d’aver avuto un guasto al motore.

Non potei incendiare il mio aereoplano. Avevo un bengalotto distruttore ma non funzionò. Prima che potessi prendere i cerini da sotto gli indumenti di volo ero in mezzo ad una brigata di fanteria austriaca che si trovava nella città a riposo. Venne anche il generale comandante la divisione che fece rendere gli onori militari al mio osservatore e che si congratulò con me per il combattimento.

Mi fece fare poi delle rimostranze dall’ufficiale d’ordinanza perché non avevo ringraziato.

Venni trattato in modo molto cavalleresco e gentile da tutti gli aviatori austriaci.

[Relazione fornitami cortesemente dallo storico Paolo Varriale, che l’ha riprodotta nel suo libro

«Gli assi austro-ungarici della Grande Guerra» (Editrice Goriziana, 2012)]

Difficile, oggi, leggere queste righe senza percepirne la compostezza e la dignità, l’equilibrio tra dramma e lucidità tecnica. Ma quel che colpisce maggiormente è il tono quasi distaccato, da soldato che compie semplicemente il proprio dovere, anche nell’eccezionalità di un’ora di combattimento contro due nemici, con l’aereo danneggiato e il compagno morto al suo fianco.

Piga fu trattato da prigioniero d’onore, in una delle rare occasioni in cui, anche in tempo di guerra, si riconosceva il valore morale, oltreché militare, del proprio avversario. Il generale austriaco che ordinò gli onori al caduto italiano, e le congratulazioni rivolte a Piga, non furono meri atti protocollari: testimoniano il rispetto umano tra uomini d’armi prima che la guerra moderna diventasse completamente disumanizzata.

Anche da parte italiana l’episodio ebbe risonanza. Il 20 luglio 1917, un aereo austro-ungarico sorvolò le linee italiane e lasciò cadere un plico contenente una lettera scritta da Piga e alcune fotografie dei funerali militari di Renato Semplicini. Un gesto che oggi stupisce, ma che allora confermava ancora l’esistenza di un codice d’onore fra aviatori, simile a quello dei cavalieri.

Con questo episodio nasce la leggenda militare di Vitale Piga: quella di un giovane ufficiale che aveva messo in gioco tutto per la missione affidatagli e che, anche nella prigionia, non aveva perso il proprio contegno e il senso del dovere. Era l’inizio di un percorso che lo avrebbe portato, quasi vent’anni dopo, a concepire per sé un’altra missione, ancora più estrema.

- Il kamikaze mancato del Duce

Per molti reduci, l’esperienza della guerra fu una frattura irreparabile, un trauma da rimuovere. Per altri, invece, rappresentò l’unico momento autentico della propria esistenza. Vitale Piga appartenne senza dubbio a questa seconda categoria: tornato dalla prigionia nel 1918, non si smarrì nella disillusione del dopoguerra, né cercò rifugio nell’oblio della vita civile. Al contrario, continuò a vivere nella dimensione bellica: idealizzata, trasfigurata, quasi sacralizzata. La guerra, per lui, non era solo un evento passato, ma una grammatica dell’onore, un’«etica dell’azione» che il tempo di pace non sembrava in grado di replicare.

Rientrato in Sardegna, aderì inizialmente al Partito Sardo d’Azione di Emilio Lussu, condividendone lo spirito combattentistico e il legame con le istanze autonomiste dell’isola. Tuttavia, già nel gennaio del 1923, abbandonò il partito per confluire, insieme a un nutrito gruppo di ex sardisti, nel Partito Nazionale Fascista, che considerava l’interprete più coerente e risoluto dei suoi ideali di ordine, sacrificio e grandezza nazionale. Da quel momento, la sua militanza politica si saldò indissolubilmente con la fedeltà al regime.

Entrò nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (M.V.S.N.) in qualità di centurione fuori quadro e vi restò fino a quando, per disposizione generale, ne fu escluso per non avere mai avuto un comando effettivo di reparto. Ottenne dal partito incarichi civili di rilievo. Fu nominato Podestà del Comune di Iglesias, carica che ricoprì dal 1927 al 1931, e in seguito divenne Segretario Provinciale della Confederazione dei Sindacati dell’Industria a Nuoro e poi a Cagliari. Il suo percorso mostra un uomo che, pur senza più combattere sul campo, continuava a concepire la propria esistenza come servizio permanente alla Patria e al Duce, in tempo di guerra come in tempo di pace.

La sua identità di combattente rimase inalterata. Quando, nell’estate del 1935, l’Italia fascista si preparava alla guerra d’Etiopia, Piga sentì riaccendersi dentro di sé la vocazione alla militanza, trasformata ormai in una fede politica totalizzante. Non era più soltanto un soldato, ma un uomo pronto a sacrificare la propria vita per la grandezza dell’Italia e per il Duce.

Fu in quell’estate che Piga scrisse due lettere al governo fascista, indirizzate al segretario personale di Mussolini, Osvaldo Sebastiani. La prima, datata 11 luglio 1935, conteneva un’offerta tanto estrema quanto rivelatrice: si offriva volontario per una missione suicida. La richiesta venne ignorata, ma Piga non desistette. Il 21 settembre dello stesso anno, reiterò la proposta in una seconda lettera, ancora più esplicita e appassionata, che rappresenta un documento straordinario della sua mentalità e del suo fanatismo politico:

Cagliari, 21 Settembre 1935/XIII

Ill.mo Dott. Sebastiani,

circa due mesi or sono le venne trasmessa dal Luogotenente Generale Comandante le Camicie Nere della Sardegna una mia domanda tendente ad informare S.E. il Capo del Governo che io e qualche altro eravamo disposti a guidare contro una nave od altro bersaglio, col sacrificio certo della vita, una torpedine aerea ad alto esplosivo.

Niente di originale nella proposta in quanto l’apparecchio è stato in parte già studiato dalla R. Aereonautica e perché questa immolazione è già stata ammessa nella Marina Giapponese con sommergibili minuscoli ed in quella tedesca con le torpediniere suicide.

Ella trasmise la domanda al Ministero dell’Aereonautica che non la capì.

Perciò insisto pregandola vivissimamente di riesaminare la proposta che non può, specie in un momento come questo, esser presa alla leggera.

In questa nostra Città che si appresta a mostrare i denti ed a non smentire la sua fama, a contatto col mare, io posso sentire più di ogni altro quanto possa essere utile il sacrificio alla mia Patria ed ai miei bambini.

Sono il Segretario dell’Unione Fascista dei Lavoratori dell’Industria di Cagliari e sono I° capitano pilota di aereoplano invalido di guerra.

La ringrazio sentitamente e La ossequio

Dev° Rag. Vitale Piga

[ACS, SPD, CO (1922-1943), serie numerica, b. 2059, fasc. 536125, Piga rag. cav. Vitale – Cagliari]

Il tono della lettera è solenne, quasi liturgico. Piga si presenta come un martire moderno, pronto a immolarsi in una missione che richiama modelli di sacrificio già adottati dalle marine giapponese e tedesca. La scelta delle parole – «sacrificio», «immolazione», «patria», «bambini» – rivela una visione del mondo assoluta, dominata da un’ideologia totalitaria che esalta la morte come supremo gesto di fedeltà.

La proposta di Vitale Piga, estrema e fuori da ogni protocollo, non fu accolta. Il Ministero dell’Aeronautica ignorò nuovamente la sua richiesta di compiere una missione suicida. E tuttavia, anche in questo rifiuto si riflette il segno più profondo della radicalità del suo fervore. Piga non era né un opportunista del regime né un nostalgico in cerca di riscatto personale. Era qualcosa di diverso e, forse, di più inquietante: un fanatico autentico, uno che viveva il fascismo come una religione civile, in cui ogni gesto, anche il più estremo, doveva essere testimonianza di fede, sacrificio e devozione assoluta al Duce.

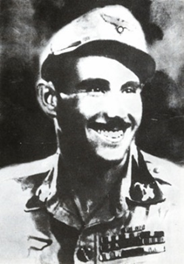

Dopo il rifiuto ufficiale, Piga non rinunciò al proprio ruolo all’interno dell’apparato del regime. Continuò a servire fedelmente la causa fascista e, nel 1939, dopo la fondazione della città, fu nominato podestà di Carbonia. In questo nuovo incarico contribuì con zelo agli sforzi bellici del regime, organizzando e disciplinando le masse operaie impiegate nell’estrazione del carbone, una risorsa fondamentale per l’autarchia italiana e per le ambizioni militari dell’Italia fascista.

La vita di Vitale Piga si concluse molti anni dopo, lontano dai clamori della storia. Eppure, il contrasto tra le due grandi fasi della sua esistenza – quella del giovane eroe dei cieli nella Grande Guerra e quella del fervente funzionario e militante del fascismo – restituisce un ritratto complesso, quasi tragico. Piga fu, in modi differenti, un uomo profondamente legato al proprio tempo: dapprima testimone di una guerra ancora permeata da ideali cavallereschi, poi interprete di quella stessa guerra trasfigurata in ideologia, in culto della morte, in mistica totalitaria. Dalla nobiltà del sacrificio all’ossessione del martirio, il suo cammino racconta la parabola inquietante di un’intera generazione.

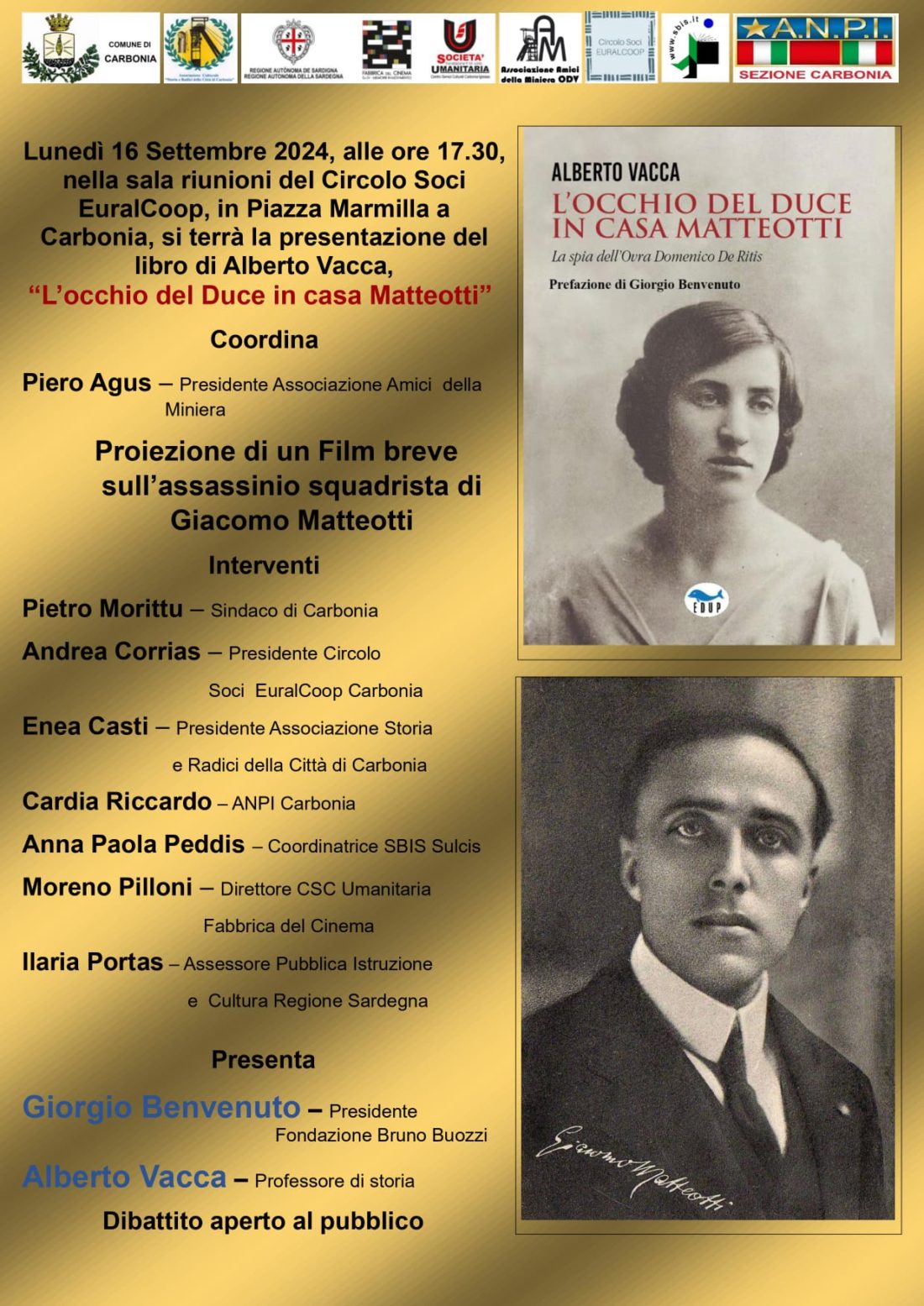

Alberto Vacca