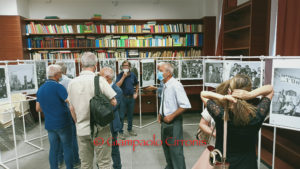

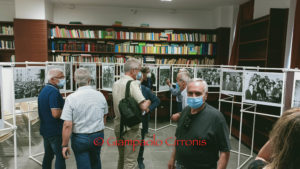

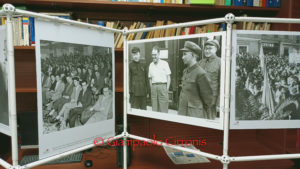

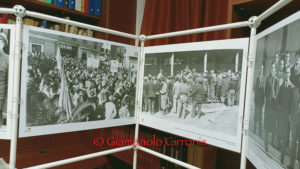

I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer – Cagliari 5 aprile – 31 maggio 2025. Una mostra che non vuole finire – di Paola Atzeni

La mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer”, che si svolge attualmente a Cagliari, richiama tra l’altro il legame tra Berlinguer e la Sardegna.

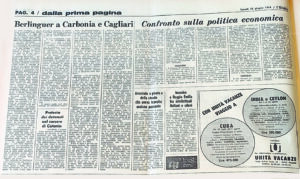

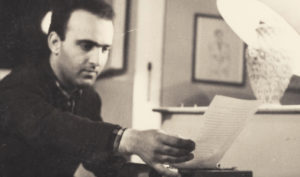

Proprio per dare un significato a questo legame, può essere utile leggere l’articolo che Ugo Baduel, giornalista di riconosciuto prestigio professionale, scrive per informare su due importanti comizi tenuti dall’allora segretario del PCI, a Carbonia e a Cagliari, rispettivamente l’8 e il 9 giugno 1974, durante la campagna elettorale per le elezioni regionali. Il testo giornalistico è accompagnato da commenti interpretativi sulle parole di Berlinguer e sulle notizie di contesto che l’autore offre al nostro presente per conoscere luoghi e tempi e modi in cui pensiero culturale e politico di Berlinguer si è diffuso, diventando condiviso e popolare. Iniziamo dal testo di questo articolo facendolo seguire da ricordi personali su Berlinguer, non celebrativi ma impegnativi, che il confronto con le sue parole incoraggiava e incoraggia ancora. L’articolo di Ugo Baduel, comparve su L’Unità del 10 giugno

Berlinguer a Carbonia e a Cagliari

Dalla Sardegna una riprova del malgoverno DC – Rompere il vecchio sistema di potere, conquistare una nuova direzione politica – Senza i comunisti non è possibile raggiungere l’obiettivo del rinnovamento dell’isola nell’interesse di tutto il Paese – CAGLIARI, 9 giugno

«Carbonia è un nome ben presente nella mente di tutti i lavoratori, in Sardegna e fuori della Sardegna. Tutti hanno nella memoria le tante e gloriose lotte proletarie e popolari che da anni, e fino all’ultimo sciopero di pochi giorni fa, hanno segnato il cammino – ora vittorioso, ora sfortunato – dei lavoratori del Sulcis Iglesiente in difesa dell’occupazione, contro il carovita, per la ripresa delle attività estrattive nelle miniere di carbone e per lo sviluppo delle altre attività minerarie e metallurgiche. Il segretario generale del partito.»

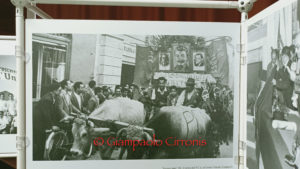

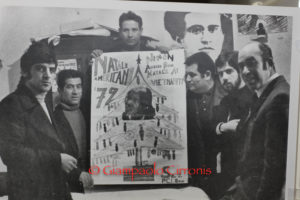

Enrico Berlinguer, ha cominciato con queste parole ieri sera, nella piazza di Carbonia, il suo discorso che è il primo del viaggio elettorale in Sardegna: un punto di partenza significativo. Dietro al palco, sulle mura del palazzo comunale, spiccava in rosso la scritta: «Brescia: fascisti assassini»; su un palazzo vicino, più sbiadita dal tempo un’altra scritta: «Carbonia non deve morire». Due autentiche dichiarazioni politiche che rappresentano la migliore descrizione di Carbonia e della sua vicenda. Il comune, retto da anni da un’amministrazione di sinistra, con il sindaco, compagno Coco, operaio comunista, perseguitato e incarcerato durante il fascismo, che la rappresenta fin dal dopoguerra. Città «rossa» quindi, e città operaia, antifascista con tanto più accanimento in quanto fu tutta, praticamente, concepita come un’opera del regime, trionfalistica e «mussoliniana» anche nella topografia, nella piazza sterminata e sproporzionata, nei palazzi «littori» del 1938, anno di fondazione della città. E insieme zona di crisi profonda da oltre vent’anni, esempio emblematico del deterioramento costante della situazione di tutta l’isola. Qui, nel 1950, c’erano 50 mila abitanti e i minatori e operai erano 18 mila. Venticinquemila abitanti sono emigrati da allora e oggi Carbonia ha 31 mila abitanti, 600 dipendenti precariamente occupati nelle miniere di carbone passate da alcuni anni all’ENEL e oggi in smobilitazione, meno di tremila operai negli impianti metalliferi (estrazione e lavorazione di piombo, zinco, alluminio) in pesante crisi, l’agricoltura in sostanziale abbandono. Ma, intanto, come ha ricordato il compagno Coco ieri sera presentando il compagno Berlinguer alla piazza affollata l’EFIM, ente pubblico, ha stipulato un contratto con una miniera carbonifera nel Sud Africa, infischiandosene del carbone sardo. La manifestazione, i cartelli che hanno accolto ieri Berlinguer, denunciavano appunto questa crisi e rappresentavano la ferma volontà di impedire che – come diceva la scritta – «Carbonia muoia». Una piazza piena di ragazzi e di anziani (manca, come sempre nelle zone di emigrazione, una larghissima fetta della generazione di mezzo): giovani e giovanissimi, ragazze a fianco di donne anziane, alcune nel costume nero tradizionale. Un pubblico dicono i compagni di Carbonia, molto nuovo rispetto a poco tempo fa, soprattutto per quanto riguarda ragazze e donne anziane: «Le ha tirate fuori in buona parte la campagna per il referendum», dicono. E a Carbonia i «no» sono stati il 72%.

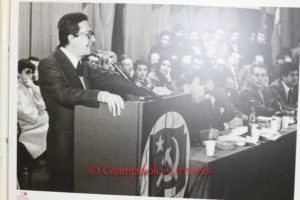

Ieri a Carbonia, oggi a Cagliari nella piazza Garibaldi, gremita di folla dove Enrico Berlinguer è stato presentato dal segretario della federazione compagno Atzeni. Il discorso sulla Sardegna, sul tipo di sviluppo che s’impone per l’isola se non si vuole vederne naufragare le prospettive, è stato al centro dei due comizi del segretario del partito che ha anche affrontato poi questioni di politica generale, il tema della lotta al fascismo, quella della situazione complessiva italiana segnata da un lato dalla vittoria dei «no» nel referendum a da una grande spinta democratica delle masse, e dall’altro dalla grave crisi economica e sociale di cui sono responsabili i governi di questi anni e – come Berlinguer l’ha definita – la «piovra» del potere clientelare della DC, corrotto e corruttore, che soffoca, come la Sardegna, il Mezzogiorno e tutto il Paese.

Nodo centrale dello sviluppo della Sardegna, e quindi tema dominante delle elezioni regionali, è la legge 509 che sostituisce il vecchio piano di rinascita. Con l’approvazione ormai definitiva da parte del Parlamento della 509 – ha detto Berlinguer – si è delineato per la Sardegna un programma di trasformazione economica che potrebbe – se ben attuato – correggere gli errori e i fallimenti passati e avviare la Sardegna sulla via di una rinascita reale. Noi comunisti – ha aggiunto Berlinguer – per primi e da lungo tempo abbiamo affermato la necessità di una seria programmazione regionale, abbiamo svolto una critica tenace e radicale al modo in cui veniva applicata la legge precedente, al modo dispersivo o corruttore con cui venivano distribuite le ingenti somme a disposizione della Regione e per primi abbiamo sostenuto che il problema centrale della Sardegna era quello della trasformazione agraria. Per lunghi anni, invece gli altri partiti hanno alimentato l’illusione che si potesse dirigere uno sviluppo reale dell’economia, attraverso regali e elargizioni ad alcuni gruppi monopolistici o sparsi, senza altro criterio che quello clientelare. Poi però – ha detto Berlinguer – hanno parlato i fatti, dimostrando che per quella via nemmeno si avviava la soluzione dei veri problemi di fondo della Sardegna che sono: la trasformazione agricola e pastorale; un’industrializzazione diffusa e articolata, capace di creare un’effettiva e sensibile offerta di posti-lavoro; la creazione di servizi sociali adeguati nei settori della scuola, della sanità, dei trasporti. La via che si volle intraprendere, invece ha portato solo – come era prevedibile all’abbandono di grandi risorse materiali e umane, all’emigrazione (che in venti anni ha fatto toccare la drammatica cifra di 300mila unità), alla crisi profonda delle città e delle campagne. Per anni e anni – ha aggiunto Berlinguer – con lotte sindacali e popolari, con battaglie politiche, con manifestazioni di grande valore come la giornata di lotta della Sardegna del 29 gennaio scorso, sono stati indicati i giusti obiettivi per lo sviluppo della regione, che effettivamente mezzi e forze andavano concentrati e non dispersi in mille rivoli, indirizzati a un’opera di trasformazione dell’intera Sardegna e non a uno squilibrato sviluppo di «poli» monopolistici. La cosa importante e nuova – ha sottolineato Berlinguer – è che a questo punto anche fuori dell’isola si comincia a comprendere che la Sardegna (e tutto il Mezzogiorno) non sono zone da «assistere» ma sono zone che devono essere trasformate nell’interesse generale del Paese.

Berlinguer ha quindi spiegato quanto qualificanti siano i punti di connessione, in questo momento, fra un organico e pianificato sviluppo di alcuni settori chiave della Sardegna (e del Sud) e la crisi economica che il Paese intero sta attraversando. Il deficit della bilancia internazionale dei pagamenti – ad esempio – è dovuto in larga parte alla necessità di massicce importazioni di carne: è evidente dunque che uno sviluppo dell’allevamento e della zootecnia in Sardegna, potrebbe avere una benefica incidenza su un grave fattore della crisi economica nazionale. Lo stesso può dirsi per le fonti di energia di cui oggi l’Italia ha fame, mentre in Sardegna quelle esistenti sono abbandonate, come dimostra anche il caso di Carbonia. Il popolo sardo può dare dunque un contributo importante – ha detto Berlinguer – a una svolta reale nella politica nazionale: ma può darlo solo – ecco il punto – se il governo dell’Isola sarà nelle sue mani. Questa è la vera questione in gioco il 16 giugno, la questione politica. Ci sono da anni le idee, ci sono le forze per rinnovare la Sardegna: oggi possiamo aggiungere che c’è anche uno strumento che legge nuovo, la 509. Che cosa è mancato allora, che cosa manca? Manca l’elemento decisivo: una direzione politica per realizzare quelle idee, un potere che sappia fare leva e che sappia fondarsi sulle forze più avanzate, che abbia la capacità, la forza, l’autorità, i consensi che sono necessari per avviare una grande impresa come la rinascita della Sardegna. Dunque – ha esclamato il segretario generale del PCI – il problema è quello del governo dell’isola, di un governo che sia l’espressione dell’unità del popolo sardo, che sia fondato sulla collaborazione di forme democratiche e progressiste. Se questa svolta non si realizzerà – ha detto Berlinguer – non possono esserci garanzie che i fondi – insufficienti ma comunque considerevoli – della 509 siano utilizzati in modo diverso dal passato; e sarà un nuovo fallimento, saranno nuove delusioni.

Berlinguer ha ricordato i risultati, sotto gli occhi di tutti, dati dalle formule di governo sperimentate in cinque anni; la instabilità cronica di quei governi (otto o nove crisi, ben tredici presidenti dal ‘69 a oggi). Occorre quindi cambiare radicalmente la formula di governo, ma occorre qualcosa di più importante, e cioè un nuovo modo di governare che rompa il vecchio sistema di potere, che esprima un governo per il popolo con il popolo, ma che non potrà mai essere tale se si continuerà a voler escludere la grande forza del PCI. Tutto il resto è piccolo cabotaggio politico, ha aggiunto Berlinguer. Non convince, ad esempio, la posizione del PSI che, da un lato, critica l’azione delle Giunte passate delle quali peraltro ha fatto quasi sempre parte, ma poi riduce tutto al puro obiettivo di mutare i rapporti di forza fra la DC e lo stesso PSI nell’ambito di quella stessa formula che ha dato così fallimentari risultati. Ridurre tutto al problema di un assessore in più nel governo regionale, significa voler eludere la questione di fondo. Il problema – ha ribadito Berlinguer – è ben altro: si tratta di aprire un capitolo del tutto nuovo, di lasciare cadere le passate preclusioni, di dare al governo dell’Isola una forza e una autorità che nessun governo regionale ha mai avuto in venticinque anni. E per rendere possibile questo, noi comunisti non diciamo che «solo noi» possiamo realizzare un simile obiettivo, ma diciamo che esso non può in alcun modo essere raggiunto «senza di noi», che siamo, lo si voglia o no, la forza che raccoglie la fiducia della parte più avanzata dei lavoratori. Il voto del 16 giugno deve essere tale da fare avanzare in questa direzione nuova la Sardegna.

Deve quindi essere in primo luogo un voto che colpisca duramente il Movimento sociale italiano, riaffermando così i valori pregiudiziali della difesa e dell’autonomia regionale e della democrazia insidiata. Deve essere un voto che ridimensioni la DC, il cui strapotere è la ragione prima del corrotto sistema clientelare, degli sprechi, dei fallimenti passati. Un voto che crei nuovi rapporti di forza e, in primo luogo, che dia più forza al PCI. Dare più voti al PCI – ha aggiunto Berlinguer – significa indicare chiaramente la direzione verso cui si vuole andare, significa dare un aiuto politico per liberare e far contare di più in tutti i partiti le forze migliori oggi invischiate nel gioco di potere e schiacciate dall’arroganza democristiana. Dare fiducia al PCI significa – ha concluso per questa parte del suo discorso Berlinguer – darla a un partito diverso dagli altri, un partito la cui avanzata è necessaria per rigenerare anche gli altri partiti, per aprirli al dialogo e alla collaborazione; significa infine rendere non più rifiutabile una diversa maggioranza alla direzione della Regione. Per realizzare questo obiettivo il 16 giugno, serve lo sforzo e la convinta adesione, non solo dei comunisti, ma di tutte le forze che sono state le protagoniste della vittoria del «no» il 12 maggio: operai, intellettuali, ceti intermedi delle città e contadini, giovani, donne. Il momento è difficile e il 16 giugno è una grande occasione per il popolo sardo. Occorre non sprecarla.

Interpretazioni dei discorsi di Enrico Berlinguer a Carbonia e a Cagliari

Nel giugno del 1974, Enrico Berlinguer sceglie di aprire la campagna elettorale per le regionali sarde a Carbonia. Non si tratta di una decisione casuale, ma di una scelta profondamente politico-simbolica che richiede riflessioni pertinenti. Carbonia, fondata nel 1938 dal regime fascista come città del carbone, porta ancora i segni di quell’origine autoritaria, ma nel secondo dopoguerra diventa una delle roccaforti della sinistra operaia. È in tale trasformazione democratica che Berlinguer trova il punto di partenza per una riflessione che va oltre la Sardegna, toccando il cuore della questione meridionale, del sottosviluppo e del futuro del Paese.

I discorsi di Enrico Berlinguer a Carbonia e Cagliari del giugno 1974 offrono nell’articolo un testo complessivo politicamente denso, culturalmente radicato nel contesto storico, sociale ed economico della Sardegna e dell’Italia dell’epoca, ma anche proiettato in un futuro di cambiamento. Si prestano a più livelli di lettura.

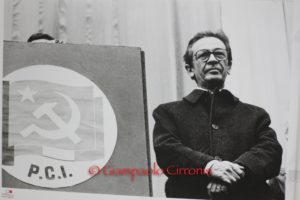

Sul piano strettamente politico, Berlinguer parla in una Sardegna e in una Italia che è in pieno fermento post-referendario: il 12 e il 13 maggio c’era stato il referendum sul divorzio, vinto con la netta affermazione del “no” all’abrogazione. Questo è lo sfondo di una regione e di un paese in cambiamento, dove il Partito Comunista Italiano, con la guida di Berlinguer, si pone come protagonista del rinnovamento democratico. In Sardegna, Berlinguer si inserisce nella campagna elettorale regionale per le elezioni del 16 giugno, proponendo una rottura netta con il potere democristiano, accusato di clientelismo, inefficienza e corruzione. Il quadro primario di riferimento politico-istituzionale è la legge del 24 giugno 1974, n. 268 che riguarda il rifinanziamento del Piano di Rinascita. Rappresenta un punto di svolta per l’economia sarda, ma secondo Berlinguer manca la volontà politica e la capacità di governo per attuarla efficacemente.

La Sardegna è raffigurata da Berlinguer come emblema di crisi e di congiunte potenzialità. È rievocata come zona abbandonata, emarginata, devastata dall’emigrazione, con un’economia mineraria e agricola in declino, vittima di scelte sbagliate e sviluppo squilibrato. L’Isola è descritta, inoltre, come ricca di risorse e potenzialmente decisiva per il Paese: miniere, energia, zootecnia. Tali risorse rimangono inerti e abbandonate, mentre si importa carbone dal Sudafrica e carne dall’estero. Carbonia in particolare è il luogo drammatico, pratico e simbolico, di questa contraddizione: città operaia e antifascista, fondata dal fascismo ma trasformata democraticamente dalla lotta dei lavoratori. Carbonia riassume la Sardegna abbandonata, ma anche resistente e viva per la democrazia popolare antifascista in un periodo buio di attentati e di trame nere.

L’articolo di Ugo Baduel è costruito con grande sapienza narrativa ed è necessario percorrere tutti i lati dell’immagine poliedrica che egli offre per coglierne l’insieme. Il primo elemento di democrazia riguarda il rapporto tra il fascismo e l’antifascismo, le memorie e l’attualità. La presenza del sindaco Pietro Cocco il quale, incarcerato e confinato dal fascismo, introduce il comizio di Berlinguer, conferisce profondità di memoria storica all’attualità che compare nella scritta «Brescia: fascisti assassini», con il richiamo all’attentato di Piazza della Loggia nel maggio del 1974. Il discorso di Berlinguer, che lega la Sardegna alla lotta antifascista nazionale, è situato dal giornalista in un contesto assai eloquente e fortemente significativo che lega passato, presente, futuro, con i loro rischi democratici bisognosi di nuove sicurezze antifasciste, come mostra Carbonia. Le scritte sui muri della città diventano narrazione, visiva e popolare, della sua storia democratica che danno nuove voci alle pietre e alla stessa planimetria fascista della piazza e della città autarchica. Carbonia, fondata nel 1938 come “città del carbone” dal regime fascista, è emblematica della contraddizione italiana: da un lato il simbolo della pianificazione autoritaria e del corporativismo fascista, dall’altro una città che nel dopoguerra si è trasformata in roccaforte antifascista e comunista. Berlinguer coglie questo aspetto paradossale per sottolineare la capacità del popolo di riappropriarsi del proprio destino, rovesciando il senso originario imposto dalla dittatura. Le scritte sui muri «Brescia: fascisti assassini» e «Carbonia non deve morire» diventano una narrazione visiva potente, che unisce la lotta antifascista del presente sia alle memorie del passato, lontano e vicino, e sia al futuro di vita durevole che la città rivendica. Carbonia non deve morire, di fatto, volge l’interdizione al morire scritta sui muri esprimendo in tal modo un’affermazione di vita, sostenendo un preciso voler vivere che aveva una particolare risonanza nei corpi e nel suolo della città. Nell’esperienza lavorativa il voler vivere e il saper vivere dei minatori era la posta dei quotidiani rischi del sottosuolo. Tali rischi erano superati quando, insieme ai minerali, essi producevano spazi e tempi di lavoro resi sicuri per sé e per altri. Carbonia come luogo che vuole vivere e far vivere chi la abita traeva forze culturali da mortali esperienze risolte dai minatori, ma anche dalle donne che l’avevano fatta diventare città governando a lungo e in modi vari precarie sussistenze, perfino con cruciali attività procurative di risorse selvatiche, dati i salari insufficienti per vivere. Nel discorso politico di Berlinguer Carbonia è una città ferita, ma democraticamente viva e vitale. Nel resoconto giornalistico la vivace presenza di giovani nella piazza dice nuovi bisogni di una società locale che si vuole moderna per un futuro sicuro. Carbonia, pertanto, è il luogo pratico e simbolico di un antifascismo non retrospettivo, ma di un oggi che vuole assicurare un domani di vita egualmente condiviso.

L’immagine che Berlinguer tratteggia di Carbonia è emblematica e potente: una città che si svuota, che ha perso quasi 20.000 abitanti in trent’anni, segnata dalla crisi delle miniere, dall’abbandono industriale, dalla scomparsa delle prospettive, nonostante il recente passaggio delle miniere all’ENEL. Carbonia è luogo pratico e simbolico della de-industrializzazione in corso. L’inversione di questa tendenza riguarda non solo la città, ma l’Isola, il Meridione e l’Italia.

La prospettiva di un futuro vitale, democraticamente condiviso, riguarda nell’immediato Carbonia specialmente come luogo pratico e simbolico di una nuova rinascita economica della Sardegna, di cui Carbonia costituisce un nodo centrale. La deindustrializzazione del Sulcis-Iglesiente è presentata da Berlinguer con una fotografia drammatica ma lucida: in trent’anni Carbonia passa da 50.000 a 31.000 abitanti; le miniere si svuotano, le industrie chiudono, l’agricoltura è in abbandono. Il caso emblematico del contratto stipulato dall’ente pubblico EFIM con il Sud Africa – mentre si smobilitano le miniere locali – è una denuncia forte dell’assurdità delle politiche industriali. Qui si prefigura il concetto moderno di sovranità economica e valorizzazione delle risorse locali, temi più che mai attuali. Uno degli effetti più gravi della crisi economica sarda, secondo Berlinguer, è l’emigrazione di massa e la desertificazione sociale. In 20 anni, 300.000 persone lasciano l’isola. La generazione di mezzo è “assente”, e questo svuota il tessuto sociale e produttivo: le piazze piene di anziani e giovani non sono solo una fotografia del comizio, ma il simbolo di una rottura del ciclo vitale di una società. Egli propone un modello di sviluppo non più legato a “poli industriali” autocentrati e inespansivi, ma un sistema integrato, diffuso e radicato nel territorio, che connette agricoltura, zootecnia, energia locale, servizi pubblici. La nuova legge per la Rinascita, Legge 509 del 1974, è vista come uno strumento potenzialmente valido, ma inutile senza una seria politica di programmazione regionale che modifichi il modo dispersivo e corruttore che ha distribuito ingenti risorse, senza affrontare il problema centrale per la Sardegna della trasformazione agraria, e senza un cambiamento politico alla guida della regione. Le locali risorse combustibili e minerarie offrivano importanti punti di connessione di tale innovativa integrazione per una reale rinascita della Sardegna, indicando che il Meridione non era luogo da assistere, ma da valorizzare inclusivamente in ambito nazionale. Carbonia è luogo pratico e simbolico di vera rinascita della Sardegna.

La Sardegna, nei due discorsi di Berlinguer, diventa un laboratorio di analisi del “divario interno” italiano, tra Nord e Sud. Uno dei passaggi più duri è quello in cui Berlinguer definisce il potere della Democrazia Cristiana una «piovra clientelare, corrotta e corruttrice». È una critica senza mezzi termini a un sistema di potere parassitario, che distribuisce risorse non per sviluppare, ma per comprare consenso. Egli contrappone a questa degenerazione politica una visione di governo regionale come strumento collettivo di trasformazione sociale, in cui legalità e programmazione sono centrali. Berlinguer esprime una posizione lucida: la legge 509 rappresenta una possibilità concreta di rilancio per la Sardegna, ma solo se sarà applicata con criterio e senza ripetere gli errori del passato. Il vecchio Piano di Rinascita – nato con buone intenzioni – è stato dilapidato da gestioni inefficienti e frammentarie. La 509 diventa quindi il banco di prova di una nuova politica economica, orientata alla trasformazione e non all’assistenza, secondo un nuovo modello di sviluppo per la Sardegna. La Sardegna non può più essere pensata come “zona da assistere”, ma come territorio da valorizzare per l’intero Paese. Tale approccio è sorprendentemente moderno: inclusivo, territoriale, sostenibile. Prefigura concetti oggi fondamentali come la coesione territoriale e lo sviluppo equo. Il Mezzogiorno come risorsa, non come zavorra. Berlinguer rompe uno stereotipo radicato: il Sud come peso per il Nord. Al contrario, afferma che il rilancio del Mezzogiorno è interesse dell’intera nazione. Cita due esempi: la crisi energetica, a cui la Sardegna può contribuire con le sue risorse fossili in abbandono, e l’alimentazione a cui l’allevamento sardo può dare sostegno per ridurre le importazioni di carne. Carbonia è luogo pratico e simbolico di un nuovo meridionalismo per una nazione coesa.

La Sardegna, insomma, non è periferia. Anzi è posta al centro della politica economica nazionale, essendo situata da Berlinguer in una visione nazionale integrata. Cruciale rimane la mancanza di un governo regionale nuovo, popolare, progressista. Berlinguer denuncia l’instabilità cronica della politica sarda che ha dato 13 presidenti in 5 anni e propone una rottura con il passato. Serve una maggioranza stabile e autorevole, fondata sull’unità popolare e su una base realmente progressista, che non può escludere il PCI. Il messaggio è chiaro: o si cambia davvero, o si ripeteranno gli stessi fallimenti. Berlinguer accusa il PSI di doppiezza perché mentre critica i governi passati, non ne rompe davvero gli schemi, cercando solo di guadagnare un assessore in più. Egli critica la politica del piccolo cabotaggio, incapace di visione e di coraggio. In questa parte emerge anche l’indignazione verso le ambiguità riformiste, che non rompono con la DC ma la subiscono.

Il tema della rinascita della Sardegna, partito da Carbonia, assume toni quasi epici. Berlinguer usa il linguaggio della rigenerazione, della rinascita morale e politica. Incoraggia a dare fiducia al PCI, in quanto partito diverso dagli altri, «un partito la cui avanzata è necessaria per rigenerare anche gli altri partiti». Il cambiamento richiesto non è tecnico, ma etico-politico e strutturale-istituzionale. I suoi discorsi hanno un carattere inclusivo e mobilitante. Egli non parla solo ai comunisti, ma a tutti coloro che hanno votato “no”: giovani, donne, ceti intermedi, contadini, intellettuali. Il PCI viene presentato non come un partito settario, ma come forza inclusiva, indispensabile per il cambiamento: «Non diciamo che solo noi possiamo farcela, ma che senza di noi non è possibile». Il suo discorso è venato da ispirazioni di egemonia etico-culturale gramsciana: orientare conoscenze e coscienze verso nuovi valori etico-politici per acquisire la direzione politica di un blocco socio-politico più ampio, rigenerato e rigenerante in consenso e autorevolezza.

Carbonia è luogo pratico e simbolico di rigenerazione democratica per il futuro. Il ritratto della crisi economica sarda che Berlinguer offre è lucido e impietoso. Le miniere chiudono, l’agricoltura è in crisi, i giovani partono. A vent’anni dal Piano di Rinascita, il saldo è negativo. Si preferisce il profitto immediato all’investimento strategico sul territorio. È un capitalismo miope, incapace di valorizzare le risorse nazionali. La Sardegna, terra ricca di potenzialità, viene trattata come marginale, dimenticata, quando non sfruttata.

Ma la crisi non è solo economica: è anche e soprattutto sociale. I sardi emigrano, le famiglie si spezzano, i paesi si svuotano, le generazioni si separano. La Sardegna perde la sua “generazione di mezzo”, quella che lavora, produce, costruisce futuro. Il paesaggio che Berlinguer osserva è fatto di vecchi e bambini: una società che rischia di non rigenerarsi più. L’emigrazione, da scelta, è diventata necessità. E questa necessità è la sconfitta di una Repubblica che, a trent’anni dalla Liberazione, non ha ancora garantito uguaglianza di opportunità a tutti i suoi cittadini.

Un elemento di rottura, però, esiste. Ed è la nuova partecipazione femminile. Berlinguer la legge come un’eredità del referendum sul divorzio: le donne non sono più silenziose spettatrici della politica, ma soggetti attivi. A Carbonia, nel comizio del 1974, la presenza femminile di differenti generazioni è forte e visibile. Questo dato, che oggi potremmo dare per acquisito, allora costituiva una rivoluzione politico-culturale. Il voto delle donne non è più solo opinione privata: è azione pubblica, coscienza civile, scelta autonoma. La Sardegna, spesso vista come periferica, anticipa un cambiamento profondo nella società italiana.

Il bersaglio principale della critica di Berlinguer è la Democrazia Cristiana, descritta come «una piovra clientelare, corrotta e corruttrice». Parole dure, che però descrivono con precisione un sistema politico bloccato, che distribuisce potere non in base al merito o alla progettualità, ma in base all’appartenenza. La politica, da strumento di trasformazione, è diventata meccanismo di conservazione. Le risorse pubbliche sono usate per mantenere consenso, non per costruire sviluppo. Berlinguer propone un’alternativa: una politica etica, orientata al bene comune, fondata sulla partecipazione popolare.

Nel suo discorso, Berlinguer riconosce che la nuova legge di Rinascita rappresenta una possibilità concreta per il rilancio della Sardegna. Ma l’entusiasmo è temperato dalla consapevolezza: il rischio è che, come il Piano di Rinascita, venga svuotata di senso da una cattiva gestione. Serve programmazione, visione, controllo democratico. E serve soprattutto una politica che abbia il coraggio di rompere con i meccanismi che hanno prodotto il fallimento precedente.

Berlinguer non si limita alla denuncia: propone un modello alternativo di sviluppo. Non più assistenzialismo, ma valorizzazione del territorio. Agricoltura, allevamento, industria leggera, servizi pubblici: tutto deve concorrere a costruire una società più equa e moderna. L’idea è quella di una trasformazione strutturale, in cui il lavoro non sia più merce rara ma diritto garantito. Una delle intuizioni più moderne di Berlinguer è il rovesciamento della prospettiva sul Mezzogiorno. Il Sud non è una zavorra, ma una risorsa. La crisi energetica e alimentare degli anni Settanta lo dimostra: la Sardegna può produrre energia, carne, latte, conoscenza. Ma ha bisogno di investimenti, non di elemosine. In questa visione, il rilancio del Sud non è una concessione solidaristica, ma un interesse nazionale. Berlinguer è consapevole che senza un cambiamento radicale nella guida della Regione Sardegna, nessuna riforma sarà possibile. La sua proposta è chiara: serve una maggioranza popolare, progressista, onesta, fondata su un progetto comune e sulla partecipazione del Partito Comunista Italiano. Non è solo una questione di numeri: è una questione di credibilità. Senza un cambiamento di rotta, si rischia di affondare ancora una volta. Berlinguer denuncia la strategia del PSI: criticare la DC, ma senza rompere davvero con essa; chiedere rinnovamento, ma solo per ottenere più posti di potere. È una critica alla politica del compromesso senza progetto, che finisce per perpetuare l’esistente. Nel finale del suo discorso, Berlinguer rivendica tenacemente il ruolo governativo del PCI. Non come partito egemone, ma come forza necessaria per il cambiamento. «Non diciamo che solo noi possiamo farlo, ma diciamo che non si può farlo senza di noi». È una visione politica fondata sulla responsabilità, sull’etica pubblica, sulla coerenza. Il PCI non chiede voti per sé, ma per una prospettiva di giustizia, equità e sviluppo.

I discorsi di Berlinguer sono un esempio magistrale di comunicazione politica radicata nel territorio e nella storia. Egli collega le sofferenze personali e locali a problemi strutturali nazionali, offrendo una visione alternativa e unificante. Acquisisce la memoria, l’orgoglio popolare e la sofferenza sociale come forze per mobilitare consensi verso un cambiamento democratico. Non si limita alla denuncia, ma espone un progetto politico con un campo differenziato di valori culturali, economici, sociali, e una visione complessiva specifica, chiara e strutturata, pur nella consapevolezza delle difficoltà.

Nella configurazione delle relazioni politiche che Berlinguer prospetta nel suo discorso si intravede il “compromesso storico” come grande alleanza democratica che include il PCI nel governo, con responsabilità e potere per rinnovare lo Stato e la società italiana. Si scorge, inoltre, la “diversità” rigenerativa del PCI che si offre per aprire un capitolo del tutto nuovo, a partire dalla Sardegna, con una profonda rigenerazione di valori democratici nella società e nel governo dello Stato, in tutte le sue articolazioni. Egli rivolge il suo discorso non solo ai comunisti, ma a tutte le forze che il 12 maggio sono state protagoniste del “no” al referendum sull’abrogazione del divorzio: operai, intellettuali, ceti intermedi delle città e contadini, giovani, donne, affinché la grande occasione delle elezioni regionali, il 16 giugno, non sia sprecata. La sorprendente presenza femminile di differenti generazioni nel comizio di Carbonia, sottolineata dal giornalista come frutto della mobilitazione per il referendum sul divorzio del 1974, con il 72% di “no” a Carbonia, mostra una Sardegna tutt’altro che conservatrice in cui le donne, in particolare, si presentano come nuovo soggetto politico di cambiamento democratico.

Il discorso di Berlinguer a Carbonia è assai importante. Offre una sintesi del suo pensiero che si svolgerà nel corso del tempo e delle occasioni, con varie versioni e finalità politiche: dal “compromesso storico” alla “diversità” come insieme di pratiche politiche alternative al degrado democratico.

Il “discorso di Carbonia”, fatto da Enrico Berlinguer, non è solo un comizio elettorale. Per certi aspetti, appare come un manifesto politico. Per altri versi, offre una lezione di metodo. Per altri ancora, indica punti di vista e di visione democratica ben connessi. Berlinguer ci invita a guardare il presente con occhi lucidi per non rinunciare al futuro. Carbonia, per lui, è una città pratico-simbolica ferita, ma non vinta e ancora protesa verso la produzione di un futuro di equità e di sicurezza vitale. E proprio da lì, da una città che molti davano per finita, lancia un messaggio di impegno per rigenerare le vite della Sardegna e dell’Italia.

Perché, come dicevano quei muri, Carbonia non deve morire, deve vivere. Deve vivere per indicare percorsi vitali di luoghi, territori, persone nella democrazia delle sicurezze create e condivise equamente.

Il discorso di Berlinguer a Carbonia fra ricordi, lasciti e progetti

Non sono stata una fervente berlingueriana. Confesso. In primo luogo non condivisi la parte che egli ebbe nel 1969, come vicesegretario, nella radiazione dei compagni che diedero vita alla rivista “Il manifesto”. Sottoscrissi una lettera di protesta rivolta ai dirigenti del PCI. I compagni di Carbonia non furono espulsi. Si dice che Luigi Pirastu, nel Comitato regionale che ne discusse, sostenne che a Carbonia prevaleva una base stalinista. In realtà i firmatari della lettera, che sosteneva l’esperienza editoriale delle persone accusate di frazionismo, erano giovani e non stalinisti. Tuttavia, questa tesi fu accolta. Sarebbe interessante leggere il verbale di quella riunione. Non avevo condiviso neppure le ragioni che, Berlinguer segretario della FGCI nell’agosto del 1951, gli avevano fatto accostare Maria Goretti alla partigiana Irma Bandiera, come modello di autonomia femminile pagata con la vita. Mi fu difficile ingoiare l’adesione alla Nato, per quanto edulcorata da esigenze di riforma dall’interno, che emerse nell’intervista a Giampaolo Pansa del 15 giugno 1976. D’altra parte, ero così gramscianamente contraria ai comunismi realizzati da poter accettare una Nato da riformare. Non mi piacque neppure la scelta berlingueriana della parola «austerità», usata dal 1977 al 1983, per criticare privilegi, sprechi e consumismi eccessivi, coniugando la critica con una nuova giustizia morale e politica. Avrei preferito la parola “rigore”, anche in riferimento alle esigenze di riforme fiscali.

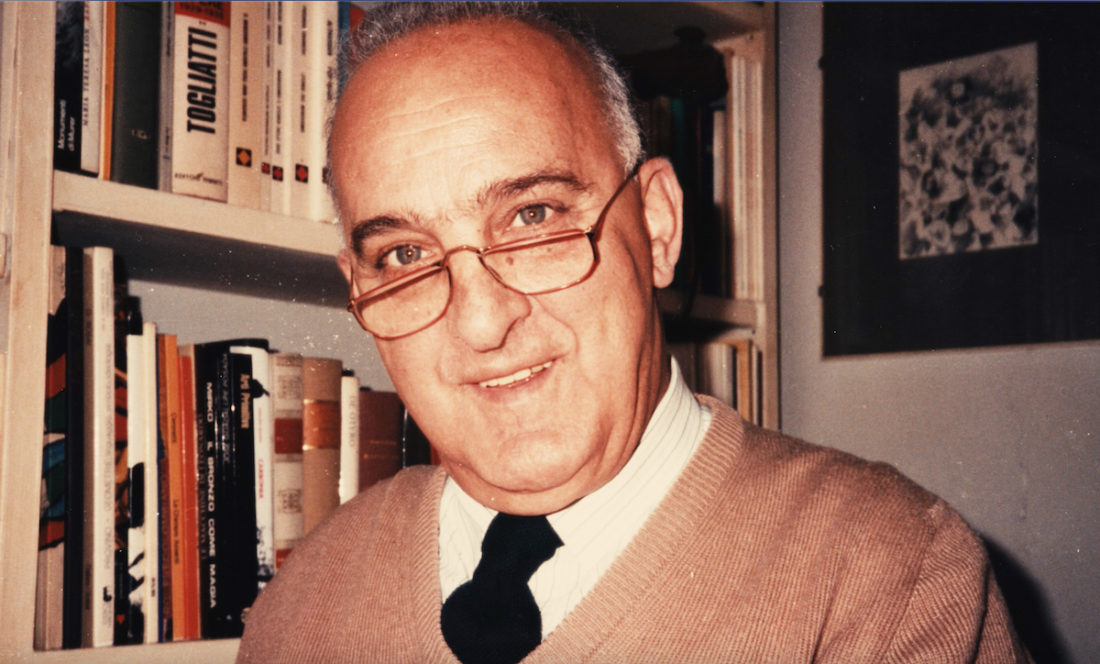

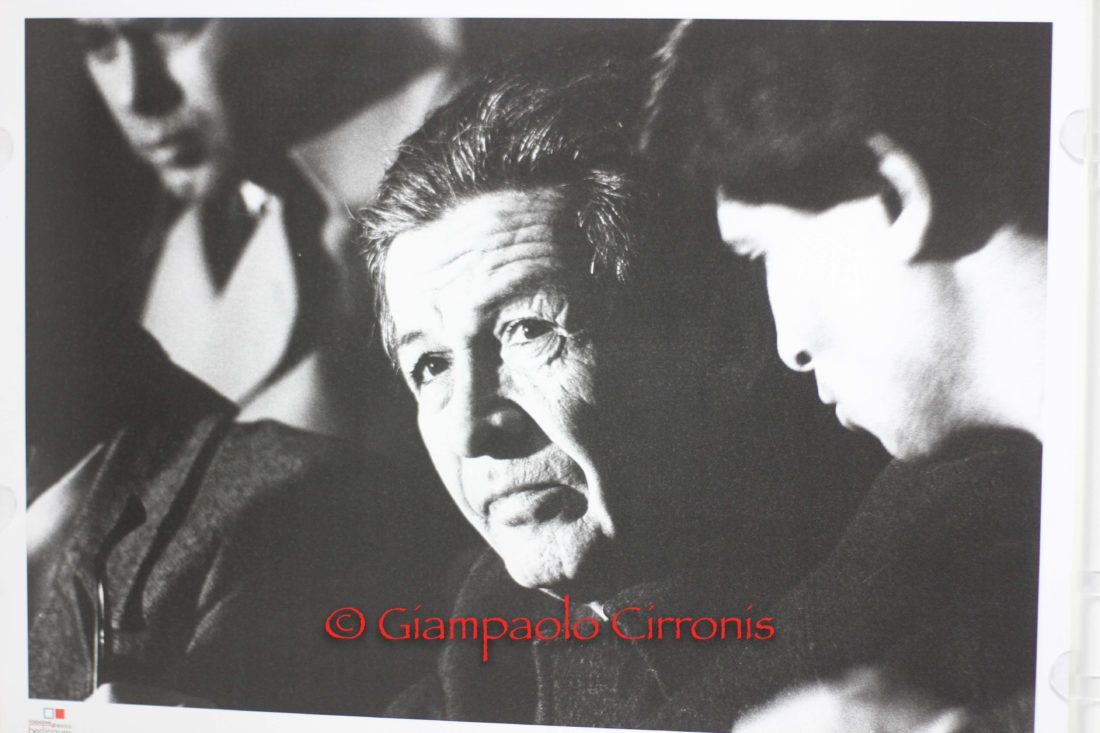

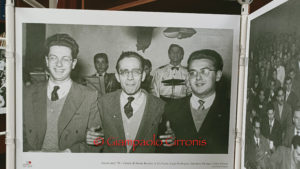

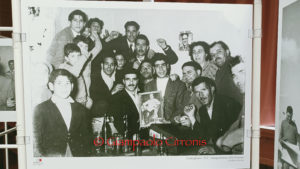

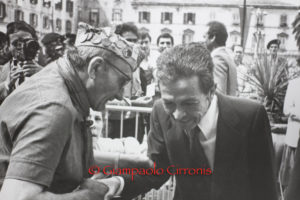

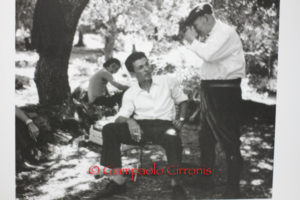

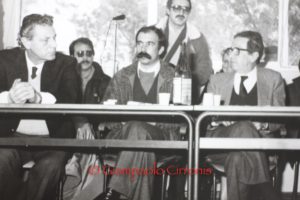

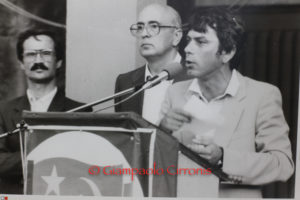

Quando Berlinguer giunse a Carbonia per il comizio, apprezzavo assai le scelte politiche di Berlinguer per connettere lo sviluppo della democrazia all’avvicinamento del socialismo in Italia e inEuropa. Vari pregi politici di Berlinguer avevano appannato quei miei dissensi, facendomelo sentire più vicino. Prima del suo comizio il gruppo dei comunisti eletti fu convocato nella stanza della Giunta per un incontro con Berlinguer. Ero presente a quell’incontro con Pietro Cocco, Vittorio Piano, Benito Labate, Gianfranco Fantinel, Maria Isabella Piras, Antonio Saba, Antonio Puggioni, Egidio Concu, Antonio Comina, Giuseppe Casula, Emilio Podda, Egidio Corrias, Salvatore Piras. Eravamo tutti in prima e seconda fila attorno a un grande tavolo. Berlinguer era affiancato da Antonio Tatò che prendeva appunti. Sarebbe assai interessante poterne avere accesso. Parlò soprattutto il sindaco Pietro Cocco, dando informazioni cruciali sulla vita della città. Non ricordo cosa farfugliai. Mi è rimasta assai forte la memoria dell’attenzione di Berlinguer che ascoltava e mi ascoltava. Riemerge ogni volta in cui noto dirigenti distratti quando dovrebbero ascoltare. Berlinguer sapeva ascoltare, oltre che parlare. Berlinguer sapeva anche vedere. Le donne, giovani e anziane, erano una presenza in parte nuova nel comizio che avveniva dopo la vittoria contro il referendum per l’abolizione del divorzio. Berlinguer le seppe vedere e seppe capirne l’urgente istanza di modernità, data la percentuale del 72 per cento a Carbonia che distanziava la media regionale del 55 per cento. Le compagne per allestire il palco avevano fatto prevalere il rosa e le gentili gerbere. Egli capì e disse un grazie per l’allestimento del palco. Fu ricambiato con un significativo mazzo di rose rosse che, a nome delle compagne, alla fine del comizio gli diede Luisa, giovane e bella che si era molto impegnata nell’allestimento del palco. Erano briciole di politica che, a quei tempi, erano anche briciole di poetiche. Briciole che nutrivano certi luoghi nel campo dei comunisti e della democrazia italiana: luoghi in cui le donne cercavano di distinguersi sia per le grandi controversie di genere, sia per marcare di sé perfino le qualità delle piccole e invisibili cose.

Eravamo allora orgogliose di essere donne comuniste. Alcune son diventate convinte di ogni svolta, giustificatrici di ogni calo elettorale, soddisfatte di ogni partecipazione governativa. Alcune sono diventate comuniste tristi. Altre, arrabbiate o rabbiose. Altre solo tenaci. Altre “libresche”, rintanate in rifugi letterari o filosofici, offerti anche da teorie di nuovi marxismi.

Credo che non vadano dispersi gli stimoli che la mostra di Berlinguer a Cagliari ha rinverdito o sollecitato. Credo che debba essere promosso un incontro per nuovi impegni di volontaria partecipazione democratica. Una via minima mi pare riguardare la materialità della nostra Costituzione formale, ovvero la realizzazione dei suoi principi. La Costituzione italiana non affronta tutti i problemi attualmente in campo: dall’intelligenza artificiale al fine vita e alla complessità delle questioni ambientali. Tuttavia, può essere un utile punto di partenza che richiama sia l’unità delle opposizioni democratiche, sia l’attuale governo che ha votato fedeltà alla Costituzione, sia le destre con il loro populismo che oscura il disfacimento del popolo impoverito, mentre subisce i privilegi dei vecchi e dei nuovi arricchimenti. Può essere utile, se si vuole.

Si vuole? E chi vuole? E come?

L’esposizione cagliaritana su I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, se non vuole essere fine a sé stessa e aspira ad avere un seguito di iniziative, può mostrare e a dire assai di più. Può nutrire nuove aspirazioni democratiche. Può esprimere nuove volontà di dare un futuro a progetti di cambiamento egualitario, volontà che l’attuale crisi richiede e che la mostra smuove in ogni intima coscienza profondamente democratica.

Luoghi e parole di Berlinguer in Sardegna non appaiono tutti in mostra. Questo scritto nasce dall’esigenze di dare presenza a luoghi e a parole mancanti, senza esaurirsi in un completamento dell’esposizione. Sorge, infatti, dall’esigenza di un nuovo confronto con le parole di Enrico Berlinguer che incoraggiavano a rafforzare una vita in comune democraticamente condivisa e che la mostra, ora, spinge avanti e altrove.

Paola Atzeni