1 Premonizioni

Bacu Abis è un centro di 1.673 abitanti, situato nella Sardegna sud-occidentale. A vederlo oggi, può apparire come uno dei tanti villaggi che presentano il fenomeno delle dismissioni industriali e del cosiddetto “post minerario”, con le tracce sopra la terra che evocano ciò che accadeva sotto. Può manifestarsi anche come periferia della città di cui è in parte figlia e in parte madre. Può rivelarsi come luogo che marca un territorio extra urbano in cui gli usi del suolo per i trasporti minerari giungevano fino al mare andando oltre, in un’ampia rete di relazioni industriali che sorgevano e si estendevano. Può affacciarsi come borgo in cui le esperienze agro-pastorali s’intrecciavano con quelle industriali, ma anche come luogo corale che al momento fa comparire un di più degli abbandoni, in vista solo per chi scruta volendoli conoscere in profondità ai fini di una possibile riattivazione economica e culturale: di un nuovo modo di riabitarvi e di riabitare armonicamente, proprio nelle aree di sofferenza e di bellezza delle persone dei territori, regionali e nazionali. Può comparire perfino un possibile cambiamento nelle direzioni di nuove creatività che muovono dalla periferia per invadere il centro, sospendendo vecchie catene gerarchiche con un protagonismo delle persone marginalizzate che vogliono partecipare alle decisioni che riguardano il loro futuro. Tuttavia, in tali territori ora infragiliti è impensabile una ripresa esclusivamente autonoma senza grandi politiche nazionali ed europee, capaci di realizzare provvedimenti tarati sui luoghi: sulle conoscenze e sulle abilità delle comunità locali.

Andare a Bacu Abis consente di situarsi nei paesaggi neri ai margini di Carbonia, città di fondazione fascista che l’ha inglobato. Permette di vedere la città da una delle sue numerose periferie in cui emerge una rara particolarità. Bacu Abis, infatti, offre l’opportunità di andare oltre le pietre dell’urbanizzazione detta razionalistica o “a bocca di miniera” o da “company town”, com’è stata ripetutamente chiamata.

Autorizza a vedere nell’urbanizzazione la pianta piramidale autoritaria che congiunge la terra, sotto e sopra, marcando le gerarchie relazionali che l’asettica etichetta di razionalismo cela, tacendo le disposizioni sociali verticali assegnate dal razionalismo fascista. Fa apparire vistosamente invece, per esempio, la gerarchica zonizzazione dell’abitare: dall’apice delle villette riservate ai dirigenti, discendendo alle case per gli impiegati per giungere fino a quelle per gli operai.

Da Bacu Abis si vede meglio il profilo del dominio industriale che il regime fascista intendeva imprimere al territorio agro-pastorale, in cui la città era edificata, negando la realtà rurale che sosteneva e abbracciava la città. La prova più concreta si trova nel discorso con il quale Mussolini inaugurò Carbonia il 18 dicembre 1938. Egli parlò di una «landa quasi deserta» in cui la città era stata costruita. In realtà ben nove Comuni erano stati istituiti nel territorio del Sulcis, prima di quella nascita: Giba, Gonnesa, Narcao, Palmas Suergiu, Portoscuso, Santadi, Serbariu, Teulada, Tratalias.

Bacu Abis concede di pensare alla parte della città ancora non nata prima del fascismo e al suo carbone, usato per una industrializzazione non ancora bellicista-imperialista e non ancora razzista, come emerse nel biennio 1936-1938 dalla proclamazione dell’impero fino alle leggi razziali.

Cercando le miniere carbonifere del Sulcis nelle fonti archivistiche, possiamo muoverci fra i permessi di ricerca e le successive concessioni per gli scavi carboniferi che ci restituiscono la prima rete di siti estrattivi caratterizzante il territorio carbonifero, prima del fascismo. Quintino Sella nell’Inchiesta del 1871 riferiva che la miniera di Bacu Abis era stata concessa alla Società Tirsi-Po nel 1853 con un’estensione di 400 ettari, mentre, nello stesso anno e con la stessa estensione, per quella di Terras de Collu aveva ottenuto concessione la Società Timon-Varsi. La Relazione di questo deputato diceva già molto nel suo titolo Sulle condizioni dell’industria mineraria nell’isola di Sardegna. Relazione alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta. Corredata da una carta mineraria con l’indicazione delle miniere in esplorazione e concesse fino al 1870, l’indagine si occupava delle condizioni dell’industria.

Per mettere in luce le condizioni dei lavoratori, pare però necessario volgere primaria attenzione verso gli Atti della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle condizioni degli operai della Sardegna del 1911 e verso i due centri carboniferi di Terras Collu e Bacu Abis, entrambi facenti parte del Comune di Gonnesa, data la rilevanza che tali luoghi assumono nell’indagine e anche nel corso della difficile modernità industriale, occidentale e mondiale. Questa indagine seguì una serie di eccidi: quelli di Buggerru del 1904 con 3 morti e quelli di Gonnesa del 1906, con 2 morti a Nebida e 3 nella stessa Gonnesa, fra i quali una donna, Federica Pilloni.

I morti, i feriti, gli arresti, determinarono la decisione di precisi accertamenti istituzionali sulle condizioni che avevano generato quei drammatici fatti. Nel corso di tali verifiche incontriamo una folla di nuovi e importanti protagonisti della moderna industrializzazione che si realizzava nell’Isola e in Italia: imprenditori, sindaci, medici, lavoratori, tanto per citare i principali. Dal punto di vista dei rapporti di potere e di quelli fra culture egemoni e subalterne, tale fonte storica – che può essere privilegiata per l’analisi antropologica degli assoggettamenti e delle soggettivazioni autonome – agevola un contatto con le testimonianze date direttamente dai lavoratori sulle forme di lavoro e di vita da loro vissute.

2 Un percorso nei primi siti neri anno per anno, cercando carbone

Prima di percorrere tale fonte privilegiata è utile lo spoglio di altre fonti per compare notizie generali sulle iniziali esperienze carbonifere che possono offrire un quadro informativo complessivo.

Percorrerò la via degli annali e userò una rivista, intitolata Notizie statistiche sull’industria mineraria in Italia. Si tratta di una pubblicazione del Regio Corpo delle Miniere che faceva capo al Ministero dell’Agricoltura Industria e Commercio. Limiterò i miei passi al settore del Distretto di Iglesias. La chiamerò Rivista del Servizio Minerario perché così era chiamata nell’archivio in cui ho lavorato. Cercherò sequenze di fatti significativi a partire dal 1880, dai dieci anni successivi allo studio di Quintino Sella, fino al 1908 che è l’anno in cui furono interrogati gli operai delle miniere carbonifere in esercizio nel corso dell’Inchiesta Parlamentare, pubblicata nel 1911.

Limitiamoci alla cronaca offerta, sapendo che tali resoconti ufficiali, con il loro stile burocratico, non sono di piacevole lettura. Tuttavia, questi documenti offrono agli occhi amorevoli i cambiamenti che avvengono passo dopo passo, le differenze minute che marcano svolte epocali, le ripetizioni dei tentativi falliti che cercano successi. Si tratta di scritti che richiedono una forte vocazione alle scoperte.

Nel 1880 fu riattivata la miniera di lignite di Bacu Abis e si chiuse quella di Terras de Collu. Due anni dopo a Bacu Abis si produssero 4157 tonnellate di lignite del valore di lire 62.942. Furono fatti anche lavori importanti: una galleria situata 15 metri sotto il livello delle acque che permetteva di estendere le ricerche e che ampliò il campo di coltivazione nel cantiere Andy con 3 gallerie a differenti livelli.

Nel 1884 la produzione della miniera di Bacu Abis fu di 2.180 tonnellate di lignite di prima qualità e di 1.802 tonnellate di seconda, per un valore complessivo di circa 60.000 lire. Tale produzione, di poco inferiore a quella dell’anno precedente, era stata fornita dalle coltivazioni eseguite nei cantieri Sulcis e Venezia. In quest’ultima era stata innestata una discenderia di 56 metri per comunicare con la galleria Marchese. Nel cantiere Torino si proseguì lo scavo nella galleria principale, giungendo alla misura di 137 metri. Inoltre, si aprì una traversa di 56 metri, destinata a preparare le coltivazioni imminenti. All’esterno, il lavoro di maggiore importanza fu un impianto per la fabbricazione di mattonelle piriche, tramite l’utilizzo di carbone minuto che non aveva mercato industriale e costituiva uno stock considerevole sui piazzali della miniera. La fabbrica sorgeva a circa 300 metri dalla fermata di Bacu Abis sulla ferrovia di Monteponi.

Nell’officina il minerale minuto, misto a materie terrose e scistose, subiva una preparazione meccanica durante la quale era classificato per grossezza, arricchito ai crivelli e frantumato minutamente. La materia prima era poi essiccata in un forno a ritorno di fiamma, scendeva in un mescolatore in cui era mescolata con il catrame proveniente dai forni di distillazione, con percentuali dal 6 al 7 per cento. Il miscuglio passava allora nella macchina agglomeratrice, in cui era automaticamente distribuito in una serie di forme disposte sopra una piattaforma girante e dove subiva una pressione di 265 chilogrammi per centimetro quadrato per essere in seguito sfornato con movimento automatico. Si ottenevano così mattonelle compatte e resistenti, pesanti 2 chili ciascuna. La macchina poteva fornire 15 mattonelle al minuto e 20 tonnellate ogni giorno.

Nella miniera di Terras de Collu continuavano i lavori nella galleria di ribasso per lo scolo delle acque e per facilitare l’estrazione dai livelli superiori, attraversando strati carboniferi non ancora conosciuti e utili per la coltivazione. La produzione giunse a 9.300 tonnellate e al valore di 120.000 lire.

Nell’anno seguente le miniere di lignite facevano registrare progressi nei lavori all’interno, mentre l’attività nella fabbrica di Bacu Abis fu sospesa per rimediare a vari inconvenienti che riguardavano il lavaggio incompleto del minuto e la sostanza impiegata per l’agglomerazione. Si prevedeva di modificare la fabbricazione senza variare la pressa, perfezionando la classificazione e il lavaggio del materiale, aumentando il numero dei crivelli, sostituendo il catrame e migliorando l’impasto con un nuovo rimescolatore. All’interno fu avanzata per oltre 40 metri la galleria Napoli, destinata al trasporto del materiale minuto all’officia di agglomerazione. I lavori di preparazione furono limitati ai cantieri Sulcis, Firenze, Palermo dove si sviluppavano le coltivazioni, mentre non era ancora ultimata la galleria di scolo. A Terras de Collu si raggiunsero le coltivazioni del terzo strato, fatte al terzo livello. Fu scavato un pozzetto d’areaggio che comunicava con la lunga galleria di direzione nel primo strato, al livello Maddalena. Si rinvennero cinque banchi di lignite, ma se ne lavoravano solo quattro.

Nel 1886 i lavori sotterranei della miniera di Bacu Abis continuarono in misura assai modesta a causa delle difficili condizioni finanziarie della Società. L’avanzamento della galleria Napoli continuò per 170 metri, mentre furono poco spinti i lavori per la galleria di scolo. Nelle gallerie Napoli e Andy i lavori che continuavano confermavano una discreta potenza dei banchi. A Terras de Collu proseguiva l’estrazione senza importanti interventi. Seguì un anno difficile a Bacu Abis, dove le frane nella galleria Napoli fecero sospendere la coltivazione. Tuttavia, si cominciò un nuovo cantiere denominato Polveriera mediante una discenderia, e continuò l’avanzamento della nuova galleria di scolo, chiamata Torino, portandola a 175 metri dall’imbocco. All’esterno si ripresero scavi a giorno per straterelli di carbone inutilizzati. La fabbrica di agglomerati, attiva fino a giugno, fu chiusa per guasti che si erano verificati nella laveria annessa. A Terras de Collu proseguiva l’avanzamento nella galleria di direzione dove lo strato si manteneva regolare ed era costituito da buona lignite. Si prevedeva infine una produzione di 10.000 tonnellate.

Si ebbero soddisfazioni a Bacu Abis nel 1888 dove le nuove coltivazioni fatte allo scoperto permisero di utilizzare parti residuali di lignite in diversi strati e anche in straterelli inutilizzati. Da 50.000 metri cubi di materiali diversi si erano ricavate circa 10.000 tonnellate di combustibile. All’interno, la galleria Torino veniva portata a 250 metri. All’esterno, la locale fabbrica di agglomerati rimase completamente inattiva. A Terras de Collu la produzione fu di 10.000 tonnellate, però i lavori furono sospesi a giugno, quando la miniera fu consegnata dall’ingegner Erminio Ferraris al signor Felice Levi che era diventato aggiudicatario in base alla sentenza del tribunale civile di Cagliari. Distanti e differenti, altre miniere di combustibili fossili spuntavano in altri luoghi: Caput Acquas, Corongiu, Culmine o Is Nuraghis.

Nel 1889 a Bacu Abis la galleria Torino giunse a 305 metri e continuarono i grandi scavi a giorno, mentre restava inattiva la fabbrica di agglomerati. A Terras de Collu il signor Levi affittò al signor Rodriguez i lavori di ricerca e di preparazione. Altre ricerche si fecero con gli scavi esterni esaurendo un po’ di lignite di buona qualità. Anche in questa miniera, come nella vicina Bacu Abis, si tentò la coltivazione con tagli a giorno, ma senza risultati soddisfacenti. Allargando lo sguardo alle altre miniere fossili, a Culmine le coltivazioni erano ristrette e saltuarie. A Corongiu proseguirono di pochi metri le gallerie Lamarmora e Domestica. Lo scopo principale di tale lavoro fu la preparazione di un campione di antracite che fu spedito alle Ferrovie Complementari. Il campione risultò soddisfacente per essere usato nelle locomotive.

La Rivista del Servizio Minerario nel 1890 offrì un’appendice alla relazione del distretto di Iglesias dedicata ai combustibili fossili della Sardegna. Illustrò le caratteristiche dei fossili sardi, rispetto a quelli europei. In Ogliastra il terreno era discontinuo, con una superficie utile ridottissima e potenza limitata. Tra Seulo e Perdas de Fogu, solo Seui presentava strati di combustibile abbastanza potenti da legittimare i lavori di ricerca, viste le complessive analisi stratigrafiche. Il terreno più interessante appariva pertanto a ponente del villaggio di Gonnesa, a levante della città di Iglesias, a sud dell’abitato di Narcao. I tre bacini avevano 37, 75 e 30 chilometri di superficie, ma le ricerche furono incrementate solo nel bacino di Gonnesa. Una tabella illustrativa mostrava in modo comparativo le sezioni verticali delle stratigrafie che caratterizzavano Bacu Abis e Terras de Collu.

Il bacino di Gonnesa era il più conosciuto. Aveva una superficie di 37 chilometri quadrati e si sviluppava in una zona allungata di circa 12 chilometri tra Fontanamare a nord e il monte trachitico denominato Sirai a sud. In tale bacino, specialmente verso il nord, erano stati aperti i lavori di 7 miniere: Funtanamare, Culmine o Is Nuraghis, Terras de Collu, Bacu Abis, Caput Acquas, Barbusi, Cortoghiana. La prima era già esaurita, l’ultima non era ancora concessa. Queste miniere occupavano una superficie di oltre 20 chilometri quadrati, quindi poco più della metà dell’estensione del bacino. I calcoli sulla densità di lignite facevano prevedere un buon rendimento, e a Bacu Abis si lavorava con grandi tagli a cielo aperto. Un campione medio della sua lignite, sperimentato per conto del Comitato per le esperienze sui combustibili minerali italiani, aveva accertato un potere calorico di 5.690 calorie, considerando la presenza dell’azoto.

Queste analisi, unitamente ad altre eseguite nell’acciaieria di Terni, confermarono che la qualità di lignite dell’Isola si prestava per combustione su griglia, costituendo un ottimo succedaneo al carbone inglese, specialmente per la produzione di vapore nelle industrie. Inoltre, nel mercato dei fossili, il carbone di Bacu Abis si vendeva a un prezzo da 9 a 12 lire per tonnellata, quello inglese si vendeva nei porti di sbarco mediamente a 32 lire. Intanto, proseguivano gli studi per migliorare gli usi della lignite eocenica sulcitana, l’unica riconosciuta con un avvenire industrialmente assicurato.

Nel 1891 a Bacu Abis continuavano i grandi scavi a giorno e continuava a restare inattiva la fabbrica di agglomerati, mentre a Terras de Collu i lavori di ricerca e di coltivazione restavano piuttosto limitati.

Nell’anno seguente Bacu Abis ebbe maggiore attività e fu premiata con la medaglia d’argento alla Esposizione Nazionale di Palermo. All’interno, la galleria Torino giunse a 370 metri dall’imbocco, mentre interventi murari surrogavano le armature in legno. A Terras de Collu si prolungò la galleria Pasqualino e si procedette con tagli sotterranei anziché a cielo aperto. Nel 1893 continuavano a Bacu Abis i lavori a cielo aperto e all’interno quelli nella galleria Torino che giunse a uno sviluppo di 380 metri; a Terras de Collu, invece, i lavori furono poco sviluppati; le altre miniere furono inattive. L’anno seguente non fece registrare miglioramenti che avvennero invece nel 1895 a Bacu Abis: sia realizzando un nuovo cantiere e sia raggiungendo la produzione di 95.000 tonnellate di lignite. La miniera di Terras de Collu fu aggiudicata per sentenza del tribunale civile di Cagliari all’ingegner Erminio Ferraris che la cedette alla Società Monteponi, concessionaria della attigua miniera di Culmine. Nel 1896 a Bacu Abis i cantieri a giorno più produttivi furono Napoli e Millo, mentre veniva quasi ultimata la nuova laveria per l’annessa fabbrica di agglomerati, capace di trattare 50 tonnellate al giorno di materiali, essendo mossa da una motrice della forza di 30 cavalli e alimentata dal vapore generato in una caldaia, detta Cornovaglia. Nella vicina miniera di Terras de Collu non si fecero lavori di coltivazione.

Nel 1900 ricompaiono notizie sulle miniere carbonifere nella Rivista del Servizio Minerario. Il prezzo del litantrace era in continuo aumento e aveva favorito lo sviluppo dei lavori e la conseguente produttività nelle miniere del bacino lignitifero di Gonnesa. Nell’anno successivo la produzione di lignite del bacino di Gonnesa toccò un massimo d’intensità, superando di 4.184 tonnellate quella dell’anno precedente con un maggior valore di 92.919 lire. Tuttavia, calò leggermente nel 1902 per la concorrenza estera. Nell’anno seguente, mentre Bacu Abis diminuì l’attività per problemi amministrativi, ripresero i lavori a Cortoghiana e Caput Acquas. A Terras de Collu procedeva l’attività della Monteponi che preparava la ripresa dei lavori a Culmine.

Nel 1904 sulla Rivista del Servizio Minerario apparvero inusuali notizie sociali: si riferì degli scioperi realizzati nel 1903 che riguardavano i salari, la cui paga media era di 2,10 lire; dei magazzini dei viveri tenuti dalle aziende o da loro fiduciari che vendevano a prezzi maggiorati; delle imprese appaltatrici di cui si chiedeva inutilmente l’abolizione; delle paghe di cui si lamentavano i ritardi e per le quali si chiedeva la paga quindicinale. Altre richieste erano di ordine politico: che fossero riassunti gli operai licenziati; che alcuni impiegati cessassero di perseguitare gli operai iscritti alle leghe; che fosse concessa libertà di fare conferenze sulle miniere; che fossero accordati terreni per fare forni cooperativi; che fossero abolite le multe. Nella rivista si riferì che le richieste non furono accolte immediatamente, ma per la maggior parte in seguito. Nel 1905 venne segnalata una ripresa «notevolissima» dei lavori nei terreni lignitiferi dell’Iglesiente, specialmente a Barega e a Piolanas. In quell’anno fu fatta la prima ispezione mineraria per l’attuazione della legge sul lavoro di donne e fanciulli del 19 giugno 1902. Nel 1906 cominciò a Bacu Abis la coltivazione nei cantieri sotterranei che si sviluppò nell’anno seguente. Siamo dunque giunti a un momento di sviluppo dell’attività estrattiva carbonifera e anche dei conflitti sociali, assai prossimi a quelli che animavano gli operai delle miniere metallifere.

Cosa ci ha fatto conoscere questa fonte preliminare? Possiamo tentare una prima elencazione delle configurazioni assunte dalle esperienze estrattive emerse: la produzione di località con propri siti minerari che marcavano uno specifico territorio carbonifero; le tipologie estrattive carbonifere e il passaggio dai lavori a cielo aperto a quelli sotterranei; la tensione verso un possibile processo secondario per la lignite con la fabbrica di agglomerati di Bacu Abis; le precarietà di certi assetti aziendali proprietari e produttivi; le dipendenze delle produzioni carbonifere locali dai mercati internazionali.

Qualche riflessione specifica, a questo punto, è opportuna per capire il ruolo delle Società minerarie carbonifere nella creazione dei siti estrattivi e degli abitati minerari come produzione di luoghi di lavoro e di vita, secondo la loro stabilità e la loro forza insediativa, in quel tempo della fine dell’Ottocento e del Primo Novecento che precedette l’autarchia mineraria del fascismo industriale e bellico.

3 Discorsi sulle imprese e sui luoghi nascenti del carbone sulcitano

Un ausilio può forse provenire dai discorsi fatti da certi studiosi, storici ed economisti, su questo periodo delle origini delle esperienze estrattive che costituirono una modernità industriale multiscalare: isolana, nazionale ed europea. Intrecciando i loro discorsi ai fili delle cronache estrattive raccolti nello spoglio della rivista, si può forse scoprire qualcosa. Proviamo.

Per accostare Maria Stella Rollandi al nostro inizio carbonifero dobbiamo cercare nel suo discorso su La formazione della “Nuova Irlanda” in Sardegna. Industria estrattiva e sottosviluppo (1848-1914). Il saggio venne pubblicato nella rivista «Classe», nel novembre del 1972. Si tratta di uno studio pregevole dedicato agli sfruttamenti minerari piombo-zinciferi: criteri e modi delle concessioni minerarie, andamento produttivo e tecniche, condizioni della manodopera compresi donne e bambini. Imprese liguri, belghe, francesi e inglesi sono fotografate e pesate economicamente, nel quadro isolano delle povertà e delle arretratezze del mondo rurale, della penuria di trasporti e dell’esiguità del commercio, mentre si esportava massicciamente carbone vegetale e aumentava il costo della vita alla metà dell’Ottocento. Bacu Abis compare per informare che nei primi tempi i cameroni per gli scapoli erano gratis, ma erano insufficienti e sporchi a detta degli operai, mentre le stanze per le famiglie costavano 5 lire. A Terras de Collu vi erano casette di proprietà private, ma gli operai abitavano a Gonnesa. La studiosa è ben attenta a quanto emerge dall’Inchiesta Parlamentare che ho scelto come fonte storica privilegiata. Ne segue alcune tematizzazioni generali, mentre io intendo perseguire una messa a fuoco dei luoghi attraverso i discorsi degli operai registrati negli interrogatori.

Altri discorsi storici da visitare utilmente sono offerti da Giuseppe Are e Marco Costa, che scrissero nel 1989, per l’editore Franco Angeli, Carbosarda. Attese e delusioni di una fonte energetica nazionale. Il libro apparse nella collana CIRIEC, dedicata alle storie d’impresa. Il primo periodo dello sfruttamento del bacino carbonifero del Sulcis appare piuttosto frammentato. L’identificazione del giacimento carbonifero sulcitano era fatta risalire al 1851, era attribuita a Ubaldo Millo ed era indicata in prossimità di Gonnesa. Siriferiva che Alberto La Marmora, giungendo nell’anno seguente, ridimensionò le potenzialità del bacino.

Nonostante le incertezze, nel 1853 venne costituita la prima società per lo sfruttamento del carbone che ebbe la concessione della miniera di Bacu Abis: la Società Tirsi-Po, formata da Millo, Fontana e Compagna.

Nell’anno successivo furono estratte le prime 175 tonnellate. Mancando un mercato locale, la miniera di Bacu Abis rimase inattiva nove anni, fino al 1863. Proseguì per sette anni la produzione, che giunse al 1870.

Intanto, nel 1865 nasceva il piccolo centro di Bacu Abis la cui miniera, insieme alla vicina Terras Collu, rimase l’unico impianto estrattivo fino al 1938. Lo sviluppo del settore fu dovuto soprattutto all’ingegner

Anselmo Roux il quale, rilevata la Società Tirsi-Po, fece nascere nel 1873 la Società Anonima della Miniera di Bacu Abis, con sede a Torino e domicilio a Iglesias. Nel 1874 fu costituita anche una Società Carbonifera Sarda per la miniera di Caput Acquas che si sviluppava in sotterraneo e fu subito assorbita dalla società di Bacu Abis. Nel 1876 le analisi eseguite dai tecnici dell’arsenale di La Spezia diedero soddisfacenti risultati.

Nell’anno seguente, una seconda analisi nello stesso arsenale dichiarava che il carbone di Bacu Abis era un combustibile da potersi usare nelle macchine fisse e in quelle delle navi. In questo discorso compaiono notizie che confermano la presenza dell’impianto di agglomerazione del minuto, senza alcun arricchimento del minerale. Nel 1895 cominciarono i tentativi di lavori all’interno. L’anno successivo fu realizzata una laveria. Nel 1898 la produzione raggiunse le 16.000 tonnellate. La lignite veniva usata quasi esclusivamente nelle miniere metallifere vicine.

I discorsi visitati mettono in vista le debolezze che caratterizzarono gli esordi delle estrazioni carbonifere. Rispetto alla fonte storica primaria percorsa anno dopo anno, gli ultimi discorsi hanno fornito conferme importanti, sia sulle incertezze del primo avvio dell’estrazione carbonifera e sia sul sorgere dei primi centri minerari che marcavano la presenza della modernità industriale nel territorio sulcitano.

Pertanto, pare utile, a questo punto, sottolineare almeno un aspetto qualitativo di tale fase iniziale: l’esperienza di una fabbrica per produrre mattonelle con gli agglomerati, cioè il tentativo di sperimentare il carbone fino come risorsa non esclusivamente combustibile, ma idonea a differenti usi industriali.

Lasciamo fonti e discorsi storici con tanti interrogativi che si possono coagulare in una domanda di fondo. Sono sufficienti le informazioni raccolte per avere precisa coscienza dei luoghi minerari che sorgevano? Tali luoghi minerari, che andavano assumendo rilevanza economica, sociale, politica, in che relazione erano posti nei processi industriali in corso, rispetto ai precedenti processi di insediamento agro- pastorale degli habitat sparsi detti medàus, di origine pastorale, e furriadroxius di carattere agricolo, poi annucleati nei boddèus, spesso attorno a una chiesa? Maurice Le Lannou li aveva ben studiati facendo risalire la loro vasta portata di popolamento al XVI e al XVII secolo e la loro fissazione residenziale e aggregativa dopo il 1850. Egli indicò estensioni e attività produttive con esempi tipologici, unitamente all’importanza dei toponimi i quali coincidevano, generalmente, con il cognome del capofamiglia fondatore dell’insediamento. Quanto i luoghi della modernità industriale mettevano in ombra quelli della storica

attività rurale fondativa e manutentiva del territorio sulcitano?

Risulta evidente, pertanto, che il complessivo territorio sulcitano non può più essere rappresentato dalla dominanza di un solo settore di attività, per quanto dotato di particolare forza attrattiva, escludendo altre presenze operanti e validanti le multiple produttività del territorio. I vari cromatismi del territorio, con le loro differenti intensità storiche di attrazione e di innovazione aprono il paradigma concettuale della geosettorialità verso linee plurime e verso differenti registri di durevolezza, secondo le sostenibilità produttive. Così l’esperienza estrattiva poneva fin da subito, al di là del nome di coltivazione dato al prelievo che non aveva rigenerazione, il suo esito senza ricambio di vita con i rischi ambientali delle discariche e delle autocombustioni, unite alle subsidenze, sopra la terra. Di tali aspetti converrà parlare alla fine di questo percorso di conoscenza e di riflessione, dopo aver acquisto maggiori indicatori sulle condizioni di lavoro e di vita a Bacu Abis, muovendoci fra gli operai interrogati durante l’Inchiesta Parlamentare. In questo movimento procederò in doppia corsia, zigzagando fra i documenti e raccontando qualcosa della loro presentazione in pubblico, avvenuta il 22 novembre 2024 a Bacu Abis.

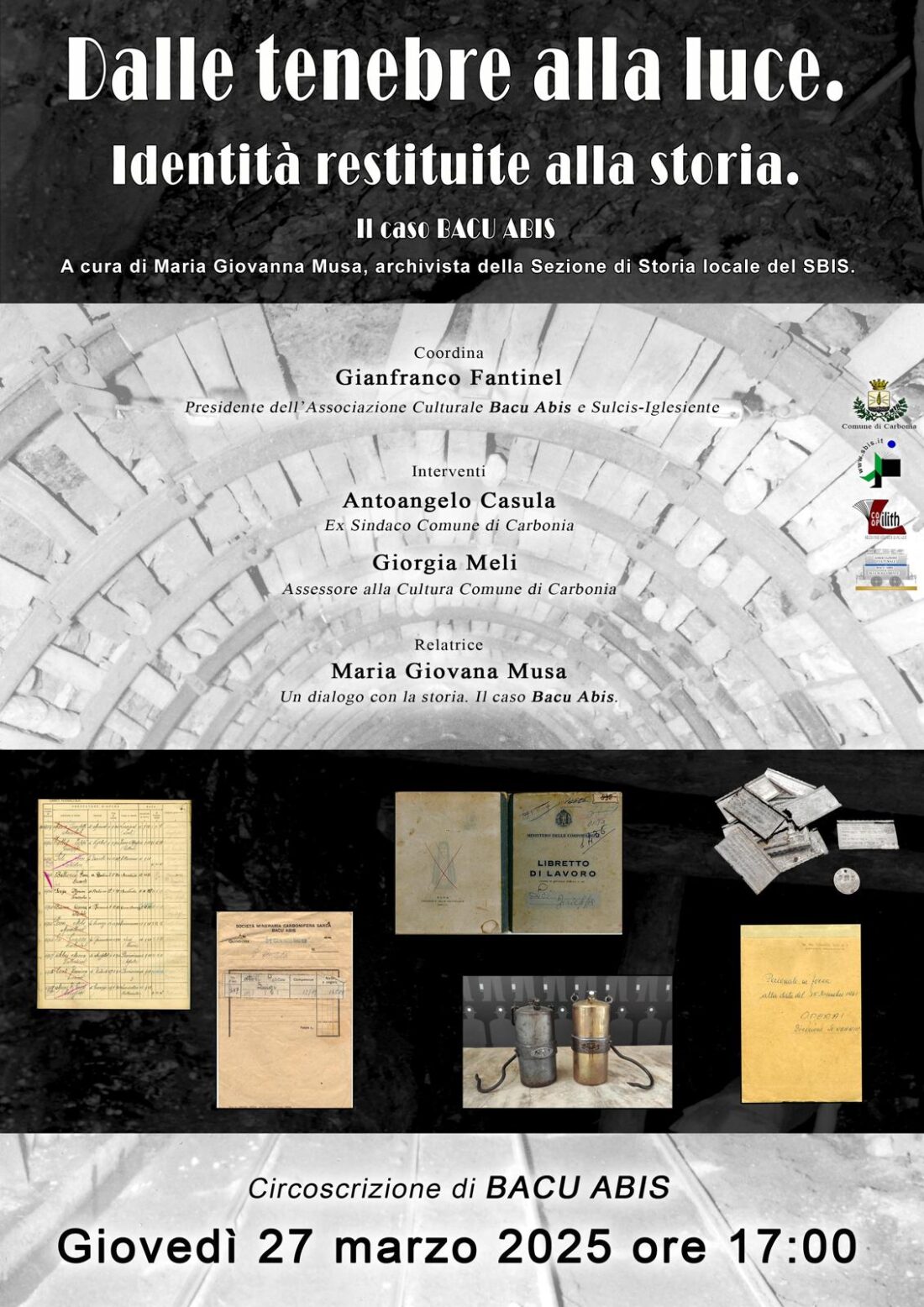

4 A Bacu Abis un canto, una citazione e un prologo. Un incontro magico

Anna Carla Casu proviene da un differente centro minerario di Carbonia: Barbusi. Cantante e poetessa, porta Barbusi con sé e con la sua chitarra negli altri luoghi della città e fuori dalla città. Barbusi è pertanto una frazione mobile, che si muove con il canto di Anna Carla. Giunge in altri luoghi e congiunge luoghi incontrando persone: unisce punti della città e unisce la città ad altre città. Di Anna Carla so quel poco che lei ha detto in pubblico: che ha avuto una nonna, vedova di miniera, cernitrice di carbone e che ha amato, fin da piccola, ascoltare racconti di vecchie donne. So anche che risponde generosamente con qualche canto alla richiesta di una sua presenza, donando Barbusi come parte delle periferie di Carbonia che canta il mondo, specialmente quello minerario. Il mio discorso a Bacu Abis è stato introdotto dal suo canto in sardo che ora porgo in italiano con il titolo Dimmi quale è la musica:

Non dirmi chi sei e neanche da dove vieni

Raccontami la tua storia, perché piangi e come ti senti

Dimmi se sai cantare il dolore della gente

e se sai affrontare con la tua faccia il prepotente

Dimmi quale è la musica che qui ti ha portato

e se canti e se suoni come hai imparato

Non dirmi cosa fai e neanche dove vivi

Cantami la vita tua, cosa sogni, cosa scrivi

Dimmi se sai toccare tutte le corde della mente

e se alzi la tua voce per difendere l’innocente

Dimmi quale è la musica che qui ti ha portato

e se canti e se suoni come hai imparato

Non dirmi se sei matto e neanche dove vai

Raccontami di luoghi lontani, cantami di terre straniere

Dimmi se davvero hai cuore, quello che pensi realmente

e se per tirarmi fuori dal fuoco sfideresti la brace

Dimmi quale è la musica che qui ti ha portato

e se canti e se suoni come hai imparato.

Il suo canto era una chiamata che arrivava in profondità. Pareva voler giungere a incontrare identità e provenienze speciali e occultate, differenti da quelle note e attestate. Voleva conoscere la musica inaudita che ogni persona porta con sé e con le capacità imparate, insieme ai dolori patiti e facendo fronte ai prepotenti. Non voleva sapere professioni e residenze, ma vite e sogni e scritture e fili della mente che diventano voce per difendere chi è innocente. Non voleva sentire anormalità e direzioni migratorie, ma udire racconti di luoghi lontani e stranieri, e anche sincere vicinanze di chi si impegnerebbe a sfidare forti rischi per salvare un altro. Pareva richiamare responsabilità apprese, ma anche coraggiose disponibilità in divenire. Pareva, perché non so cos’è diventato questo canto attraversando chi l’ha sentito e chi è diventata ogni persona, dopo aver ascoltato questo canto. So, invece, quanto furono scosse le emozioni delle persone presenti: qualche capo chino intristito, spalle e visi protesi in avanti per vedere la prima slide del mio discorso.

Esordii richiamando Primo Levi, attingendo dalla pagina 80 del suo libro del 1975 Il sistema periodico, aggiungendo i miei commenti che incalzavano interrogativi sulla contemporaneità:

In questo villaggio che io ho fondato presso il ruscello delle api selvatiche e a cui avrei voluto dare un nome della mia lingua che sto dimenticando Bak der Binnen, che significa appunto «Rio delle Api»: ma la gente di qui ha accettato il nome solo in parte, e fra di loro, nel loro linguaggio che ormai è il mio, lo chiamano «Bacu Abis».

Cosa poteva significare nella contemporaneità degli abbandoni e del malsano che incombevano sulla crisi dell’industrializzazione ripensare alla fondazione, o a una rifondazione, a partire dalle api? Quali significati erano collegati e collegabili alle api e alla loro operosità generativa e rigenerativa? Potevamo e volevamo diventare api? E come? Lasciai le mie provocatorie domande senza risposta. Mi bastava, al momento, sollecitare forti domande sulla contemporaneità ambientale nei siti industriali dismessi e sul condivisibile agire salutare di ogni persona nel territorio, prima di viaggiare insieme nel passato. Avevo un titolo da seguire: Bacu Abis e la Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla condizione degli operai nelle miniere della Sardegna 1911. Avevo anche un preciso compito. Dovevo far conoscere ai convenuti attendibili fonti storiche per favorire una migliore coscienza del luogo abitato Questo centro minerario, rispetto ai tempi dell’Inchiesta, avrebbe visto chiuse le proprie miniere nel 1933. La breve e tormentata esperienza locale della modernità industriale, tuttavia, pareva aver profondamente e lungamente orientato aspirazioni e aspettative delle persone verso un futuro di lavoro e di vita mineraria migliore. Come riprendere questo corto ma robusto filo di valori connessi all’attività industriale per intrecciarlo con il più lungo ma assottigliato filo delle esperienze agro-pastorali che da più di tre secoli avevano determinato il popolamento sparso del territorio, rimanendo sottaciute e in ombra, specialmente durante l’esperienza mineraria del fascismo? Con quelle domande in testa ero giunta all’incontro.

Avevo beneficiato degli incontri informali che precedono i momenti ufficiali. Avevo preso nota di nominativi e di recapiti delle persone disposte a parlare di sé e del luogo. Ero riuscita perfino a fare una breve intervista a una donna. Si preparavano gli strumenti tecnici di ascolto e di ripresa. Si cominciava.

Introdusse brevemente il presidente della Circoscrizione Gianfranco Fantinel, che moderò il dibattito. Diede subito la parola ad Antonangelo Casula, ex sindaco di Carbonia ed ex sottosegretario, onorevolmente impegnato in una serie di iniziative storico-culturali che alimentavano la coscienza democratica della città.

Parlò puntualmente e utilmente della presenza delle imprese e degli imprenditori minerari a Bacu Abis.

Cominciarono ad apparire sulla scena i primi protagonisti. Poi venne il turno di una valida archivista che dirigeva una stimata cooperativa: Susanna Musa. Parlò assai puntualmente ed efficacemente dei fatti, dei temi e dei protagonisti che caratterizzavano l’indagine e i suoi atti. Toccò a me.

Avevo preso un microfono senza fili. Uscii dal tavolo dei relatori e mi avvicinai al pubblico. Dissi subito che dovevamo accordarci: che dovevano interrompermi con un segno di mano, quando dicevo qualcosa in modo poco chiaro. Era mio dovere farmi capire, quindi ero assolutamente disponibile a realizzare un dialogo amichevole e non ingessato in ruoli distanzianti. Affiorarono i primi sorrisi e i primi commenti sottovoce. Rispondendo ai sorrisi, percorsi il lato esterno delle file di sedie. Potevo vedere faccia a faccia tutte le persone, andando avanti fila per fila. Quando mi girai, e tornai indietro per vedere con loro la prima slide, era come se ci tenessimo per mano. Una magia! Non so precisamente come e perché avvenne. Sentivo chiaramente però che c’era un palpabile clima di reciproca attenzione e di vicendevole ascolto. Potevo rilassarmi. Potevo tentare di indicare le ombre del fascismo che dovevano giungere complessivamente nel territorio carbonifero e di far conoscere lo sguardo antropologico che si sarebbe mosso, con la sua cassetta degli attrezzi teorica e metodologica, nel seguire le pagine dell’Inchiesta. Potevo andare avanti e indietro, e perfino a zig-zag. Eravamo insieme.

5 Il territorio carbonifero e lo sguardo antropologico

Mostrai come apparve il territorio carbonifero nella retorica mussoliniana della landa «quasi deserta», espressa da Mussolini nel discorso inaugurale di Carbonia il 18 dicembre 1938. Indicai come nascondeva la realtà rurale e indeboliva le stesse precedenti esperienze minerarie carbonifere del territorio. Infatti, fin dal 1936 risultavano istituiti nel Sulcis ben 9 Comuni: Giba, Gonnesa, Narcao, Palmas Suergiu, Portoscuso, Santadi, Teulada, Tratalias.

Per motivare il mio sguardo antropologico su Bacu Abis, cercando di semplificare, diedi alcune informazioni generali. Dissi che l’antropologia studia le esperienze umane in cui, a partire dalla propria naturalità corporea, a vari livelli (individuale e di gruppi, di etnie e di specie) ci umanizziamo e/o ci disumanizziamo in modi creativi e/o distruttivi, secondo pratiche, valori e modelli di relazioni emarginanti e distruttivi o inclusivi e solidaristici. In particolare, affrontai la questione della cultura materiale. Precisai che in generale era stata privilegiata la relazione umana con gli oggetti, tuttavia, i miei studi e certi altri si rivolgevano a corsie multiple di materialità: ai corpi umani che agivano nella vita lavorativa e sociale e la materializzavano; alle persone che agivano su sé stesse, partendo dalla loro base naturale e divenendo congiuntamente culturali, individualmente e in gruppo, distinguendosi secondo specifici saper-fare; alle relazioni subite e agite dagli stessi corpi con vari effetti realizzati sulla realtà individuale e sociale.

Sottolineai che l’antropologia mineraria nel 2003 da Chris Ballard e Glenn Banks fu definita una partizione specialistica dell’antropologia nello studio delle esperienze minerarie. Velocemente confrontai il concetto tradizionale di cultura come erudizione e scrittura delle élite con il concetto scientifico-antropologico di cultura, offerto dall’evoluzionista Edward Burnet Tylor nel 1871 con il suo Primitive Culture: un insieme complesso che include conoscenze e credenze, arte e morale, diritto e costume, e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo come membro di una società. Misi in evidenza come l’antropologia instaura una nozione scientifica e democratica di cultura. Aprii una parentesi per gli studi italiani, richiamando soprattutto Antonio Gramsci, con la portata teorica e globale dei suoi pensieri nei quali egli si opponeva sia al materialismo volgare economicista, sia alla concezione nazionalistica e idealistica del popolo, considerato eterno e immutabile; situava le produzioni e relazioni di pratiche, valori, modelli di comportamento, nell’ambito dei rapporti di potere e di dominio che identificano gruppi e classi sociali; considerava tali produzioni culturali nelle varie dinamiche, in senso discendente e ascendente, cioè dall’alto verso il basso e viceversa, pur nella asimmetria dei poteri in campo. Anticipai la vista dei conflitti prospettando orientamenti teorici come quelli espressi da Tim Ingold nel suo The Life of Lines del 2015, in cui affermava che agire nella sottomissione è differente al sottomettersi nell’agire: è fare umanità.

Come si collegavano tali studi ai tempi del fare umanità a Bacu Abis? Tali tempi di umanizzazione riguardavano non solo i momenti degli scioperi e dei conflitti, per esempio nel 1906, ma soprattutto i tempi quotidiani della vita lavorativa, individuale e sociale. Lo sguardo antropologico richiedeva tempi di osservazione più lunghi di quelli scelti per la data dedicata all’Inchiesta Parlamentare e anche un occhio attento alla identificazione economica del carbone, connessa a molti versanti di rapporti di ricerca. Come si formava una cultura tecno-scientifica, con quali competenze e in quali ambiti durante le collaborazioni con scienziati di varie nazionalità, specialmente tedeschi e belgi? Quali erano gli sviluppi storico-giuridici nella costituzione delle società minerarie? Come si formava una cultura economico-commerciale sugli usi del carbon fossile che interessava non solo caldaie a vapore, ma anche illuminazione, caloriferi e cucine economiche, stufe e caminetti? I dialoghi necessari fra scienze dette dure e scienze dette umane sono lenti e difficili, com’è evidente. Affrettiamoci, pertanto, a seguire i dialoghi dei lavoratori riferiti dall’indagine parlamentare.

6 Incontri con i gruppi dei minatori di Terras Collu. Sopra e sotto la terra con le voci dei minatori

Era il 15 maggio 1908 quando avvennero gli interrogatori degli operai delle miniere carbonifere di Terras de Collu e di Bacu Abis, nel Comune di Gonnesa. Il primo gruppo era costituito da 7 operai di Terras de Collu, tutti registrati con le iniziali personali. Dalle risposte si intuiscono i tipi di domande iniziali su provenienze, stato familiare e paghe. Due erano di Serbariu, due di Gonnesa, uno di Sant’Antioco, uno di Turri e uno di Figinas. Erano tutti ammogliati, tranne uno. Avevano da uno a 7 figli. La paga giornaliera più comune era di 2,20 lire, ma poteva giungere a quella massima di 2 lire e 70 centesimi. Una domanda sui modi di ammissione al lavoro e una risposta: era fatta direttamente dall’Amministrazione alla quale venivano presentati i documenti. Poi una domanda sulle multe per le mancanze. Erano comminate dall’impresario e andavano da 0,25 lire a 1,2 lire o anche più. Fino a mezza giornata o più poteva, pertanto, essere persa con le multe. Il pagamento era quindicinale e fatto dall’impresario. Non avevano premi, ma solo un orario di lavoro. Seguiamo il filo delle risposte. L’Amministrazione forniva i ferri da lavoro e la dinamite. Nei fornelli ognuno portava i suoi ferri. C’era un solo impresario e 4 capi-sciolta pagati a giornata: 3 per l’interno e uno per l’esterno, adibito ai trasporti. Ogni sciolta aveva un capo-sciolta. Una era diretta dal capo-sciolta impresario. I vagoni erano trasportati dagli stessi operai all’interno, mentre i vagonisti agivano fuori dalla galleria. Il lavoro in miniera era continuativo di 24 ore. La prima sciolta cominciava alle 8.00 di mattina e usciva alle 4 di sera, la seconda dalle 4.00 di sera a mezzanotte, la terza da mezzanotte alle 8.00 del mattino. Talvolta si facevano due turni per scarsezza di operai. Gli operai, nell’inverno, si rifugiavano nei cameroni. Tutti reclamavano che fosse costruita una tettoia, almeno per ripararsi sia all’entrata che all’uscita della galleria, necessaria per le intemperie, ma anche per cautelarsi all’uscita dalla galleria. Non c’era nessuna tettoia.

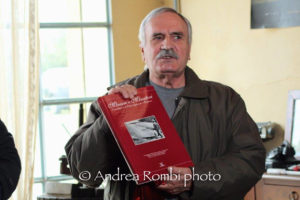

A questo punto C.E. presentava un memoriale, allegato negli Atti dell’Inchiesta. A Bacu Abis è stato letto da Piero Deidda, un attore di una compagnia teatrale locale che realizza spettacoli generalmente in sardo. Piero, in prevalenza, impersona personaggi forti con voce forte. Il giorno dell’iniziativa era ancora convalescente dopo un intervento cardiaco. La voce era calata quanto si addiceva ad un umile operaio, ma egli trovò un’improbabile forza espressiva nei punti cui erano richieste condizioni di lavoro e di vita e vivibili. Il testo letto minimizzava i numerosi errori di scrittura contenuti nel memoriale che propongo integralmente, dato il suo rilevante valore storico.

Allegato n. 55

Condizioni di lavoro della Miniera Carbonifera di Terras Collu

13 maggio 1908

Con onore tutta la completta compagnia di Terras Collu, trascrive alla V. S. Ill.ma Quanto appresso sarà da noi redatto.

1 Si onoriamo di far conoscere alla V. S. Ill.ma Che noi opperai appena che riviamo al posto bisogna prima di tutto a d ispogliarsi la Camiccia, restando nudi perché non si può resistere del troppo calore; e poi appena spogliati per cominciare a lavorare? Vi tocca a fare il ginocchioni, mettendo i ginocchi e le mani per terra, per causa d’essere troppo basse le coltivazioni, non potendo rimanere neanche seduti, ma col gomito per terra, raccogliendo fango ed Acqua sopra la nostra veste, inmodoché la paga che ora abbiamo è di L. 2 e 2,20, E non vi basta meno per la pulizia personale, e la famiglia? E affito casa?

2 Faciamo puro conoscere al più di essere in un posto cattivissimo? siamo proprio come condanati alla reclusione, ed anzi più ancora da dieci mille Volte; perché siamo durante otto ore proibiti di riposarsi cinque minuti, essendo il lavoro dato acottimo; ad uno impresario a prezzo tropo scarsissimo, e per trovare la sua giornata? Fa creppare il personale con molto lavoro, con due Caposciorte sempre davanti minaciando sempre con molte bestemie che fano quasi compromettere, se non fosse che siteme la giustizia, e poi che sià famiglia fano scaldare il sangue, essendo lavorando e sempre forza che forza, e se non ti piace prendi la giacca e vai fuori?

Facio pure conoscere alla S. V. Ill.ma chencie un lavoro per discendere il Carbone? Di dove si scava? al posto di caricare ivagoni per portarlo fuori in ciè una strada in salita chenciè un Vagoncino piccolo, e lo portano quattro uomini, per di scenderlo di sopra a basso, e aquesto Vagoncino lomettono due ferri nelle ruote per non caminare e quatro uomini attacati di dietro tirando sempre e non sipuò fermare, e poi a montarlo sopra Vuoto per ritornarlo a riempire che fa ispaventare anche a un animale tanto di un Cristiano.

Faciamo pure conoscere che secaso un operaio manca una giornata? per causa di cattiva Voglia o per malattia all’indomani quando riva alla compagnia? per di spetto lo fanno ritornare in dietro facendolo fare tre o quattro e fino a otto giorni di festa, overo centesimi cinquanta di multa, e premuito Che mancando unaltra Volta che lo mandano fuori del lavoro. E come deve fare l’operaio a questo caso? è obbligato a morire della fame? oh che? Bisogna pure che non siamesso il medico della Ministrazione, come è, presidente dell’infortuni, perché se viene disgraziatamente qualche operaio ferito? in lavoro Vienne dallo stesso Medico visitato, e per causa d’essere dalla parte dell’infortuni ancorachè fosse gravemente ferito. la mise sua guarigione minima da cinque giorni appunto per non darlo la sicurazione facendolo il biglietto di rientrare al lavoro ancorchè non sia ancora benne guarito. Perciò noi vogliamo che il personale sia sussidiato del giorno stesso che viene ferito; oppure malato di malattia con il sussidio di lire una, e centesimi venticinque, al giorno. Seno come può fare un padre di famiglia a camparela sua numerosa famiglia? e obbligato a mandare i suoi figli alla limosina.

Vogliamo il lavoro a conto di Ministrazione e fuori limpresari.

Pensionato il nostro personale anziano che ha molto anni di lavoro nella ministrazione, un sussidio mensile, allogio per colocazione agli operai che entrano alla sciorta di mezza notte perché quando si entra a mezza notte massimo nell’inverno? Non trovandosi Camberoni nella Mignera? Quando piove sitocca a perdere la giornata oppure entrare in galleria tutti abbagnati. Ci si è una casa, maperò la Ministrazione la affitatta a uno caposciorta.

Per i viveri della Cooperativa sicome estata fondata da noi operai stessi a prezzi che non siano tanti cari, ma un buon patto.

Crediamo che le S. V. Ill.ma nefacia conto della nostra domanda, carcolando pure che i lavori Carboniferi, non sono come i lavori Minerali, perchè siamo in mezzo del fuoco, con tanto calore lavorando nudi in modo che non possiamo resistere e perciò più di sei ore non si può lavorare, compagando pure la giornata al meno di lire otto al giorno, perché carcolando benne tra mangiare e sapone per pulizia e pagando lire dieci di affito di Casa ogni Mese, si può fare puro il contoquanto tranquillità passa per il povero opperaio nella sua famiglia.

Sarà basta perché incivuole un romanzo per la vita dei poveri opperai e con questo chiudiamo, e speriamo che la V. S. ne farà conto della nostra domanda non credendo anoi prendano pure informazioni del nostro lavoro.

Firmiamo tutti opperai Minatori e Manovale, E Vagonisti di Terras Collu Gonnesa.

Il discorso degli operai è assai significativo ed evita commenti superflui. Tuttavia, sottacerne l’importanza sarebbe una colpevole sottovalutazione. Affidato alle mani del Presidente della Commissione, lo scritto dei lavoratori segna un importante intervento di autonomia discorsiva. Cerco di spiegarmi. Mentre negli interrogatori i minatori rispondevano a domande rivolte a loro esercitando un potere di risposta, nel memoriale erano loro a stabilire l’ordine del discorso. Affermavano un potere di autonomia non solo nella scelta dei contenuti ma, soprattutto, nella gerarchia delle priorità espositive. Il documento ha una precisa struttura: prima le informazioni e poi le richieste. Inoltre, informazioni e richieste hanno un proprio ordine

interno. Al primo punto si indicano le fatiche del luogo di lavoro: il difficile modo di lavorare con le costrizioni corporee determinate dalle condizioni dei luoghi di estrazione estremante bassi, bagnati e fangosi, e il corrispettivo di paghe insufficienti perfino per la pulizia personale, oltre che per la famiglia e per l’affitto. Al secondo punto si spiegano i modi faticosi dei cottimi e le relazioni umane che li caratterizzavano: lavoro senza riposo, forzato con la forza delle minacce e delle bestemmie, subìto per paura della giustizia e per mantenere la sopravvivenza della famiglia. Successivamente si indicavano lavori pericolosi, come il vagonaggio; le malattie e il rischio della fame; gli infortuni non riconosciuti e i rientri al lavoro prima della guarigione. Nella seconda parte erano elencate le richieste. La prima riguardava i sussidi per malattia, senza i quali i figli erano destinati a elemosinare. Poi l’eliminazione degli impresari, le pensioni mensili, l’alloggio per i turni di mezzanotte, il contenimento dei prezzi della cooperativa. Alla fine nel testo si chiudeva il cerchio, tornando alle difficili condizioni di lavoro, specifiche delle miniere carbonifere dove si lavorava nel fuoco, con un caldo che non si poteva resistere per più di sei ore, e dove si giustificava l’esigenza di un minimo salariale che raggiungesse almeno otto lire al giorno.

Cominciamo a sottolineare la presenza dei cottimi, che assumeranno una parvenza scientifica negli anni Trenta. Risultano operanti fin dalle origini dell’industrializzazione mineraria. Pertanto, sull’evoluzione di questa esperienza con particolari conseguenze nella vita lavorativa dei minatori, sarà necessario riflettere successivamente in modo adeguato. Semplificando l’analisi del testo, possiamo almeno notare la sequenza dei verbi al plurale: si onoriamo di far conoscere, faciamo puro conoscere, faciamo pure conoscere, noi vogliamo, vogliamo, crediamo, chiudiamo, firmiamo tutti. Rileviamo, soprattutto, l’esplicita ed espressiva formazione di un “noi” accomunato e anche accomunante nel discorso comune performativo, in cui il noi prende appunto una sua forma. Gli aspetti di un tale noi, rivendicativo ed espansivo di riconoscimenti democratici in ambienti minerari isolani, alimenteranno le culture sindacali e politiche fino ad intrecciarsi con la carta per il riconoscimento dei diritti umani nel 1948, di cui questo documento

costituisce uno dei tanti e vari semi generativi.

L’interrogatorio del primo gruppo continuò sui prezzi degli alloggi e dei viveri, sul medico e sui sussidi di malattia, sui ritardi delle paghe, sull’acqua insufficiente, sulla distanza della miniera dal paese. Il secondo gruppo era egualmente di 7 operai: 3 di Gonnesa, uno di Tramatza, uno di Nuxis, uno di Serramanna, 1 non interrogato. Tutti erano ammogliati e con figli, da 3 a 7. Paga più frequente 2,20. Solo due arrivavano a 2,30. Confermarono l’organizzazione del lavoro a impresa e con capi-sciolta, congiuntamente agli orari dei turni. Ribadirono, inoltre, le condizioni di lavoro e le posture dei corpi. Si lavavano in ruscello. Reclamarono una specie di spogliatoio con tettoia, un riparo per far fronte agli sbalzi di temperatura. Il più giovane lavorava da un anno, il più anziano da 13. Non lavoravano in miniera né donne né bambini. Prepariamoci ora ad altri incontri.

Incontri con i gruppi dei minatori di Bacu Abis. Sopra e sotto la terra con le voci dei minatori

Il primo gruppo di interrogati era di 4 operai. Uno era nato a Guasila, uno ad Arbus, uno a Nurri e uno a Codrongianus. Due erano celibi, uno era vedovo, uno ammogliato. Due erano sotto Amministrazione e due sotto impresario. La paga andava da 2,20 a 2,60. L’orario era di otto ore per chi lavora all’interno e di 10 ore per quelli che operavano all’esterno. La paga era mensile, ma spesso si pagava dopo la scadenza. Si davano acconti. Con la venuta della Commissione, la si faceva figurare come quindicinale. Venne esibito un libretto di paga. Esaminato, risultavano pagamenti quindicinali che gli operai smentirono. I libretti erano tenuti dall’Amministrazione un paio di giorni prima di fare la paga, che veniva scritta come quindicinale. Gli operai erano assunti dall’impresario e da caposervizio. Non prendevano contanti, ma buoni.

C.B. Non prendo contanti ma buoni che sconto alla cantina di Gonnesa…Se da questa cantina prendo denaro contante pago il 10 per cento d’interesse; se domando un francobollo, siccome non ne ha, mi danno lire 0,15 e a nota si segna lire 0,18 e così una scatola di fiammiferi 0,11, invece di lire 0,10. Un’altra cantina di Targhetta sta a Bacu-Abis, come succursale di quella d’Iglesias ed è privilegiata…L’impresario fa il buono, il quale è vistato dal capo servizio per la cantina di Crotta, che sarebbe lo spacciatore pure di sali e tabacchi (che sta a Gonnesa). Poi, oltre i buoni, vi sono i ghignoni, nei quali c’è una somma fissata: buono per lire 0,10, lire 0,15, ire 0,25 e così di seguito fino ad una lira, e si possono spacciare solamente presso Targhetta.

…si usano solamente a Bacu Abis. Ha un vantaggio il ghignone sul buono di cantina, di potersi cioè scambiare.

Io ho un ghignone e dico a un amico: «Fammi il piacere di cambiarmi questo buono in denaro». L’amico mi dà il denaro e poi spende il buono, il ghignone, alla cantina di Targhetta…Alle volte con un piccolo sconto…Si tiene conto della giornata lavorata. Se l’operaio è in credito, domanda e ha il ghignone alla cantina di Targhetta, la quale in contracambio vi consegna, per l’importo della somma segnata sui ghignoni, generi da mangiare, e alle volte pure dei sigari…Occorre a Gonnesa di avere qualche soldo in tasca, e quindi scontiamo i ghignoni fra colleghi.

P.A. Ho sentito ieri che un compagno aveva 10 lire di ghignoni. Alla Cantina di Gonnesa, Crotta prende, accetta i ghignoni con lo sconto o interesse del 20, 25, 30 per cento e li conteggia poi alla pari con Targhetta…del resto Crotta e Targhetta hanno i loro interessi.

Ghignone in suo a Bacu Abis e nei centri minerari della Società Eredi di A. Roux

Ovviamente tali comportamenti non risultavano nei contratti formalmente corretti, stipulati dalle Società minerarie con le cantine, come risulta dagli allegati dell’Inchiesta Parlamentare.

Si realizzava a Bacu Abis un’esperienza di truck system, nota nell’Inghilterra mineraria: anziché in denaro si pagava in buoni validi solo in un negozio aziendale o di fiducia della Società mineraria, dove gli articoli venduti erano più cari. Un accenno, per esempio, si trova nel libro di Friedrich Engels, La situazione della classe operaia in Inghilterra, scritto nel 1845 e pubblicato nel 2021 dalla Feltrinelli di Milano, a pagina 312. Tale esperienza situa Bacu Abis in una rete comparativa storico-culturale di estensione europea.

Contratto tra la direzione della miniera e l’esercente della Cantina di Bacu Abis

Gli interrogatori si indirizzarono successivamente sugli alloggi, provocando vivaci risposte:

C.B. Mi hanno destinato in un camerone, dove ci sono tutti gli insetti che Dio ha creato…Nel primo camerone cinque individui potevano a stento dormire, e si pretendeva che ve ne fossero sedici, mettendo le brande sospese l’una sopra l’altra in modo da raggiungere 3 piani. L’Amministrazione usa certe spilorcerie che non le fanno onore, ed appena ora che è venuta questa Commissione ha dato ordine e fatta eseguire, per astuzia, l’imbiancatura delle pareti…L’altro giorno. Anche stamane si dava, in furia, una mano di pulizia alle finestre.

D. Da quanto tempo non si imbiancavano le pareti, e si verniciavano le imposte?

C.B. Chi lo sa!

D. Le abitazioni sono sufficienti?

M.S. Per le nostre abitudini sarebbero sufficienti, ma dovunque si richiede maggiore pulizia. L’alloggio nei cameroni è gratis.

D. L’alloggio nei cameroni è gratuito?

C.B. Sì, ma i cameroni sono in tristi condizioni.

I successivi dialoghi riguardarono l’impossibilità di coltivare qualche lembo di terreno, il mancato diritto di legnatico, la distanza fra Gonnesa e Bacu Abis che era di 35-40 minuti.

Si passò successivamente alle informazioni mediche.

D. Il servizio medico v’è in miniera?

P.A. Sì, il medico viene ogni quattro o sei giorni, ed è curioso che in generale prescrive sempre medicine comuni e purganti, forse perché, non facendoci pagare medicine, l’Amministrazione vuol pagare poco.

L’armadio farmaceutico è tenuto dal medico

D. C’è l’ospedale?

U.F. Più che ospedale è un’infermeria, essendo solamente due stanze a disposizione degli operai che vi sono ricoverati.

D. C’è una cassa soccorso?

P. A. C’è e noi contribuiamo al suo mantenimento con la ritenuta del 4 per cento sul nostro salario. Alcuni dicono che propriamente la cassa soccorso non esiste. All’ammalato danno un sussidio di 4 lire al giorno.

U.F. C’è un operaio ammalato da sei o sette giorni, e appena si è presentato per essere ricoverato nell’ospedaletto, gli hanno detto: qui non c’è posto. È un pover’uomo che attende qui fuori, e vorrebbe parlare con la Commissione.

Presidente. Lo faccia entrare.

U.F. si allontana, e quindi ritorna nell’aula accompagnando l’operaio minatore S.A.

D. Di che vi lagnavate?

S.A. Che non mi hanno voluto accogliere.

D. Quale malattia avete?

S.A. Ho gonfia una gamba. Il medico mi ha visitato in miniera, e mi ha ordinato come cura alcune medicine,

fra cui anche il sale inglese.

D. Avete la ricetta?

S.A. No, perché la tengono conservata all’ospedale.

D. Qual è la vostra paga?

S.A. Lire 2,30 al giorno, e otto giorni fa mi hanno fatto la paga in cotanti, ma non mi hanno consegnato il libretto.

D. Dove state di casa?

S.A. A Capo d’Acqua nella miniera, lontano km. 1,3° da Gonnesa. Sono qui venuto in carrozza per carità, accompagnato dal caposervizio. Il medico dell’ospedale non mi ha ricevuto perché, dice, non vi è posto, ma il posto vi è.

Presidente La Commissione non può adottare provvedimenti speciali: prende intanto nota di ciò che avete riferito.

Le domande furono spostate su multe e sospensioni, su condizioni e relazioni di lavoro.

D. Quando commettete delle mancanze che punizione viene inflitta?

P.A. Si fa festa per due o tre giorni, oppure fanno lavorare, togliendo dalla paga l’importo di mezza giornata.

U.F. Si infliggono pure multe. L’anno scorso dovetti pagare una lira di multa; domandai la ricevuta, ma non me la dettero.

D. Si segna sul libretto la multa?

U.F. No

D. Potete reclamare?

U.F. No, perché quando si reclama, capita una sospensione. A proposito: è stato detto che d’ora innanzi saremo trattati peggio, perché siamo venuti qui.

Presidente. Non è possibile, state sicuri e tranquilli d’animo.

P.A. Per diciassette o venti operai i comandanti sono tre, mentre basterebbero due e si fa proprio tanto per angariarci.

C.B. È permesso a un semplice caposciolta di sospendere per una semplice, ordinaria mancanza di un operaio, mentre egli non è più di tanto. Il caposciolta non lavora come noi, basta un suo biglietto al caposervizio perché venga la punizione.

D. Il vostro è un lavoro penoso?

C.B. Sì, perché si deve lavorare sdraiati, coricati quasi, ed ogni tanto lo stillicidio ci bagna tutti, e stiamo quindi fino a otto ore nell’acqua, tutti sporchi con la polvere del carbone.

U.F. Una volta il carbone s’incendiò e con tutto ciò che avesse preso fuoco mi fecero entrare in galleria a prendere il legname: meglio salvare il legname che la vita di un uomo!

C.B. Ieri c’era tanto vento che le lampade non potevano rimanere accese, e perciò avevamo deliberato di non lavorare; ma il caposervizio ha detto: se non volete lavorare andatevene

D. Sì sono spesso verificati incendi, scoppi di gas?

C.B. No.

U.F. Una volta mi han tirato a forza fuori, con una corda per mancanza d’aria.

C.B. Sì, anche a me, ma col vagone.

D. Sono gallerie piccole?

C.B. Sì. Ci sono spazi di tre metri di larghezza per uno e mezzo di altezza e anche uno o mezzo, delle vere

fessure.

P.A. Altro che gallerie!

C.B. … e trattandosi di filoni ricchi ci fanno entrare in queste fessure vere e proprie, dove i puntelli sono messi senza imboscatura, e noi entrati, penetrati in queste fessure lavoriamo quasi coricati. I Vagocini poi si spingono a mano, ed in ginocchio.

P.A. Ieri ho fatto un brutto lavoro a Bacu Abis. Alle 2 ho fatto un buco per far passare un poco d’aria, e finitolo, l’impresario, che se n’è accorto, mi ha dato dell’asino e mi ha multato, eppure era necessario, perché il filone del carbone era basso, come è sempre.

D. Avete da esporre vostri desideri alla Commissione?

P.A. Sì: vogliamo il contratto di lavoro, l’abolizione degli impresari.

U.F. In generale un trattamento migliore.

Non so dire se fossero più drammatiche le condizioni di lavoro nelle fessure senza armature e nei filoni bassi oppure le relazioni in cui una vita contava meno di una cosa come il legname e si era multati e insultati come somari, se si creava un foro per respirare un poco. Non so. La disumanizzazione e l’assoggettamento delle persone nell’organizzazione autoritaria, dominante nel lavoro minerario di quei tempi, è una conoscenza molto dolorosa negli studi delle scienze umane.

Un secondo gruppo di minatori di Bacu Abis fu introdotto per le audizioni. I quattro minatori provenivano da Sanluri, Bitti, Asuni e Marrubiu. Uno era celibe, due erano vedovi, uno era ammogliato con 4 figli e si lamentò subito per la paga scarsa di 2,70 lire per i bisogni della sua famiglia. Le altre paghe scendevano fino a 2,25. La paga era mensile, ma nel libretto figurava quindicinale. Era senza acconti, pagata con buoni e ghignoni.

D. Quale la somma che ogni ghignone può rappresentare?

F.R. Da pochi centesimi fino a 3 lire, alle volte arrivano fino a 5 lire.

Gli interrogati mostrano alla Commissione alcuni di questi ghignoni.

D. Tutti i ghignoni sono di questa grandezza?

F.R. Sono di colore diverso e di grandezza uguali.

Il professor Dragoni si fa cedere, per incarico del Presidente, alcuni ghignoni, pagando l’importo.

D. La paga è fatta esattamente dagli impresari?

T.S. Sì: l’impresario paga quando l’amministrazione gli ha consegnati i denari

D. Per le mancanze commesse dagli operai o per inosservanza dell’orario o degli ordini impartiti dai capi, comminano multe, e sotto quali forme?

T.S. Sotto due forme: 1 o 2 lire di multa, diminuzione di paga facendo lavorare le otto ore, e detraendo la paga un terzo, mezza giornata, oppure la festa forzata.

D. L’importo della multa trattenuta, o del terzo o mezza giornata non pagata, quantunque lavorata, è segnata nel vostro libretto personale?

P.G. No.

D. Oltre il libretto c’è il foglio-paga; segnano nel foglio di paga la multa?

P.G. Noi il foglio paga non lo vediamo: non siamo cottimisti.

D. L’impresario paga in base al foglio-paga?

P.G. Sì. Tra l’amministrazione e l’impresario deve esserci un conto corrente.

D. Si pratica il riposo settimanale?

T.S. Alle volte sì.

D. Nel caso di congedo l’Amministrazione preavvisa?

P.G. Nossignore.

Neppure se si diminuisce il numero del personale?

P.G. Neppure, generalmente.

D. I buoni, i ghignoni valgono per la cantina di Targhetta?

M.M. Sì, ma si possono spendere a quella di Crozza con uno sconto piuttosto elevato, del 20 per cento, quando in cambio del ghignone si vuole denaro, e invece di lire 5 vi dà lire 4.

D. Oltre la cantina di Crozza a Gonnesa, di Targhetta a Bacu Abis, vi sono altre cantine?

F.R. Vi è una piccola cantina in campagna, poco distante da Bacu Abis, e per questa cantina pure si rilasciano buoni. C’è insomma un doppio prezzo, uno quando si paga a contanti, ed uno quando si paga a buoni.

D. Quali sono i prezzi?

P.G. ed altri. Targhetta: pane di prima qualità 0,40 (a contanti o col ghignone sono questi prezzi), di seconda qualità 0,32 – farina (semolino) buona qualità lire 0,45 – pasta 0,60, generalmente la qualità è unica, questa di lire 0,60 è la seconda, ma è buona – formaggio 1,50 il vecchio, lire 2 il nuovo, lardo 2,50, olio da ardere 1,10

D. Il cotone per la lampada è pure a vostro carico?

P.G. Sì.

F.R. La cantina di campagna ha prezzi più alti – forse per la lontananza e pel ristretto smercio – così la farina costa lire 0,47 al kg. e manca il pane di seconda e quello di prima si vende a lire 0,40 – pasta a lire 0,65 – l’olio da ardere lo stesso prezzo, da pasto 0,10 in più – il formaggio nuovo lire 1,67 e mezzo e arrotondando lire 1,68, il vecchio 2,10, 2,50.

D. E la cantina di Crozza quali prezzi fa?

P.G. Gli stessi prezzi di Targhetta, però c’è maggior pulizia.

D. C’è il medico e si danno gratuitamente le medicine?

T.S. Sì, c’è il medico e le medicine che si fruiscono, comunemente sono qualche carta senapata, sale inglese, chinino. In generale si vorrebbe a Bacu Abis una cura medica più sollecita, e pare che qualche volta ci sia troppa trascuraggine perché l’ospedaletto è troppo piccolo.

A questo punto, erano state date maggiori informazioni sugli usi dei ghignoni, sullo stato delle cantine, sui costi dei viveri, e sulle condizioni mediche. La centralità della penuria di cibo, dati i bassi salari e gli alti costi dei viveri, gravati dal pagamento in ghignoni, delinea un quadro di cinici poteri di vita, o biopoteri come direbbe Michel Foucault.

Miniera carbonifera Roux – Foto Vittorio Besso

Casa Congia e cantina 1905 (foto tratta dal volume Bacu Abis pubblicato da SEI Cagliari nel 1926)

Casa del Direttore – Foto Alinari

Mentre i minatori di Terras Collu informavano specialmente sui cottimi e sulle condizioni di lavoro rischiose per la vita, i primi due gruppi di Bacu Abis denunciavano soprattutto le penurie alimentari e mediche, lesive della salute. L’insieme di tali condizioni delinea un quadro, con i minatori delle miniere carbonifere sarde, che ha una certa coerente continuità almeno fino alla metà del secolo scorso e che è marcato da fortissime difficoltà di vita.

Venne introdotto infine un terzo gruppo composto da 5 manovali e 4 vagonisti. Uno era di Atzara, uno di Iglesias, uno di Decimoputzu, uno di Baressa, uno di San Vero Milis, uno di Tramatza, uno di Senis, uno di Macomer. Due si dissero ammogliati con figli. Le paghe andavano da 1,70 a 2,10. L’olio e il cotone per la lampada erano a carico dei lavoratori; un litro d’olio bastava per sei giorni di lavoro, di otto ore ognuno. All’esterno la giornata era di 10 ore, all’interno di 8 ore senza riposo. Sentiamo le loro voci:

G.A. All’interno c’è la tolleranza di una ventina di minuti, e per l’esterno ancora più. Nella miniera di Capo d’Acqua il lavoro è troppo forzato, intenso, siamo una quindicina con due impresari.

D. Dove e come alloggiate?

S.B. Dormo in un camerone e pago lire 5 al mese, per mia quota.

D. In quanti siete in questo camerone?

S.B. In cinque e l’Amministrazione quasi pretende di più.

O.S. Io non pago e dormo in un camerone.

D. E perché voi non pagate?

S.B. Lo spiego io. Siccome gli operai destinati a un dato camerone son scelti dall’Amministrazione, capita che si è destinati con compagni arroganti, fastidiosi, inquieti, ed allora si preferisce stare con altri di propria scelta, con amici, e quindi 4-5 operai si uniscono, prendono in affitto dall’Amministrazione un camerone, e ognuno paga la sua quota di fitto.

G.A. Vivo nella località della miniera, in compagnia di altri due operai, e paghiamo lire 6, ossia ognuno lire 2 al mese.

C.L. Vivo in casa mia.

A.A. Vivo a Gonnesa con la famiglia.

S.V. Lire 5 al mese, in Gonnesa.

D. Il medico viene in miniera? L’ospedale come è?

M.S. Il medico fa rare apparizioni in miniera. L’ospedale è infelicissimo, e da qualche tempo manca pure l’infermiere. Avviene che alle volte un ammalato esca dall’ospedale in condizioni peggiori di quelle dell’entrata. Le medicine si danno con molta renitenza, e sono sempre le più comuni.

D. Si dà un sussidio agli operai ammalati?

M. S. Sì, eguale a mezza giornata di lavoro.

Insieme al lavoro «troppo forzato» emerge anche le difficoltà dello stare insieme fra operai. I “noi” solidali non erano costituiti dappertutto. Per abitare e dormire insieme si doveva stare lontani dagli arroganti, dai fastidiosi, dagli inquieti. E bisognava pagare. Per l’insufficienza dell’ospedale, del medico, delle medicine dei sussidi di malattia continuavano le conferme.

Prima di uscire dalle pagine dell’Inchiesta è bene riferire alcuni discorsi, diversi da quelli operai. Il discorso del sindaco di Gonnesa, signor Toro, per esempio, mostra la diminuzione di autorità dei sindaci nel processo di industrializzazione mineraria:

Nello inizio della mia gestione di sindaco m’ero prefisso di fare qualche cosa per eliminare abusi da queste miniere, ma ho avuto una serie di fastidi e dispiaceri che mi è passata la voglia di muovermi…Sono stanco.

Informazioni assai interessanti furono date dai medici. Disse il dottor Sebastiano Forteleoni, direttore e proprietario di un ospedale in Iglesias:

Gli operai sono affetti in generale dall’anemia per deficienza o cattivo nutrimento, ed il miglioramento del regime alimentare dovrebbe essere la base per concorrere all’eliminazione di molti mali, come la tubercolosi che ha una certa diffusione…fra le malattie predominano…le polmoniti e si verificano dei casi d’intossicazione saturnina…i viveri sono di qualità scadente, e sono smerciati da una cantina privilegiata, cioè garantita. Certo ci vorrebbe una maggiore vigilanza igienica, non interrotta… nella miniera di Bacu-Abis si verificano delle antracosi, delle malattie derivanti dall’aspirazione delle polveri di carbone, tanto che i lavoranti sputano nero

Gli effetti dell’insufficiente nutrimento furono rilevati anche dal dottor Loi, medico delle miniere di Gonnesa, San Giovanni e Monte Onixeddu:

I viveri non sono molto buoni, e la nutrizione è deficiente o anormale…

Tutto il sistema di nutrizione influisce notevolmente sull’organismo di persone già infiacchite, le quali anche in rapporto al genere di lavoro avrebbero bisogno di una nutrizione igienica e sufficiente

La centralità dell’insufficiente nutrizione, dati gli esigui salari con effetti devastanti per la salute e per la vita, emerse con una tonalità drammatica da voci mediche, scientifiche. Sul piano antropologico della materialità dei corpi umani nelle materiali relazioni di potere è necessario formulare alcune esplicitazioni.

Soprattutto nel dialogo con gli storici che si riferiscono agli scioperi del primo Novecento criticandone il carattere salariale scapito delle coloriture politiche, gli studi di antropologia mineraria in Sardegna aprono una visione differente che raccoglie e porta in primo piano radicali rischi di vita, specialmente nel lavoro e nella sussistenza alimentare.

In queste radicalità di urgenti invivibilità vanno visti gli scioperi e i moti della fine dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento nella Sardegna mineraria, specialmente quelli del 1904 e del 1906 con gli assalti alle case del dazio e alle cantine. Furono azioni per lo più spontanee e carenti nell’organizzazione, con tutti i limiti che ciò comportava nelle debolezze storicamente vistose dei partiti e dei sindacati. Furono azioni iniziali, ma con una loro linea di continuità, per affermare i diritti umani alla vita promulgati poi nel 1948, quasi 50 anni dopo.

Nel 1899 ci fu uno sciopero a Lula, nel 1900 a Flumini, nel 1903 Guspini, nel 1904 a Buggerru, con 3 morti, nel 1905 5 scioperi tutti nella provincia di Cagliari, nel 1906 7 scioperi con 5 morti. Fra questi si situano gli scioperi di Bacu Abis: quello del 23 Aprile 1906, documentato negli Atti Della Commissione Parlamentare nel volume secondo a pagina 365, e successivamente nella partecipazione della sua popolazione ai moti di Gonnesa del 20-21-22 maggio, con l’assalto nel giorno 20 alla cantina aziendale di Anselmo Roux di Bacu Abis, dove si comprava con i ghignoni: nel giorno seguente si ebbero 2 morti a Nebida e 3 morti a Gonnesa fra i quali una donna, Federica Pilloni.

Vorrei riprendere il filo lungo delle “lotte per poter vivere” con un salto storico a Carbonia, fino alla conclusione di una lunga vertenza con l’Azienda Carboni Italiani, durata 72 giorni, intrapresa nel 1948 dai minatori con una forte ed estesa partecipazione popolare. Vorrei fare un salto in avanti fin lì. Poi un altro fino alla nostra contemporaneità post-industriale. Infine, un passo laterale. Vedremo come. Per ora, annuncio solo un accidentato percorso a zig-zag.

8 Alcuni fili di significato

Cerco di afferrare importanti fili culturali nella trama delle vicende che hanno tessuto le vite delle persone a Bacu Abis e di portarli in vista per vederne il colore che riguardava il poter viver.

Si tratta di scegliere fili di significato e di saperli intrecciare significativamente. Il primo titolo dei fili scelti riguarda i cottimi presenti da subito nelle miniere di Bacu Abis. Agli inizi non ebbe lo spessore che acquisì con il taylorismo americano dell’on best away e neppure quello delle varianti minerarie che caratterizzarono in Sardegna il sistema Bedaux. Ne troviamo tracce negli scritti gramsciani su Americanismo e fordismo. Del sistema Bedaux ho lasciato tracce nei mei studi di antropologia mineraria e nel rilevamento di modelli lavorativi dominanti e dominati in conflitto. Adottando in parte espressioni locali dei minatori ho richiamato il modello del lavoro a cottimo intensificato il modello del lavoratore bestia, incurante dei rischi di vita per sé e per gli altri. Forse, genealogicamente, è un antenato dei contemporanei negazionisti. Il modello del lavoro ragionato per risolvere i rischi fu titolo dei “maestri” minatori che generarono sicurezze lavorative personali e condivise. Produssero, insieme al minerale, luoghi e tempi vivibili, presenze gravide di futuri possibili. Ne ho conosciuti alcuni di Bacu Abis, impegnati nella vertenza della non collaborazione, durata 72 giorni. Non farò nomi per evitare di dimenticarne colpevolmente qualcuno.

Bisogna nella densità dei significati, prodotti nelle esperienze di umanizzazione securitaria alternativa ai cottimi minerari, riprendere le elaborazioni di significati connessi alla produzione di spazi e tempi vitali nel sottosuolo, insieme ai minerali. Urge portare sopra la terra tali esperienze del sottosuolo produttive di spazi e di tempi caratterizzati da sicurezze vitali, continuamente ri-assicurate, per renderle visibili e operative, generative e rigenerative a Bacu Abis e nel territorio, non solo comunale. Può apparire, in tal caso, oltre la robustezza, anche la lunghezza di tale filo di esperienze storico-culturali che ebbero continuità, oltre la prima metà del Novecento, in ogni presenza della popolazione di Bacu Abis, dei minatori e delle donne e dei giovani, in una serie di vicende e vertenze per assicurare la vitalità produttiva del territorio, giungendo alla creazione del polo industriale di Portovesme, agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso. Vorrei ricordare che si realizzarono varie esperienze in cui questa periferia della città seppe farsi centro, anzi un nuovo centro nei tempi in mutazione. Forse basta ricordare i giovani accampati davanti alla miniera per nuove assunzioni e nuovi tempi di vita. Se si sa ascoltare, se ne possono ancora sentire gli echi. Analogamente, se si legge la parte del verbale di accordo che concluse la vertenza dei 72 giorni, si sentono gli echi delle voci sui cottimi dei minatori di Bacu Abis, uditi nei loro interrogatori nel corso dell’Inchiesta Parlamentare. L’eco delle iniziative democratiche della popolazione di Bacu Abis rimbalza dal presente al passato e dal passato al presente per volgersi al futuro.

Qualcosa di analogo accade per il filo della penuria di cibo e per l’insostenibile costo della vita nel verbale con cui si chiude la vertenza del 1948. Sono risonanze che giungono alla nostra contemporaneità?

Temo di sì, fatte salve non poche differenze. Ciò significa, tuttavia, che Bacu Abis può portare la sua coscienza di luogo democraticamente generato, e fatto centrale nella modernità urbana in certi momenti storici, a inediti livelli di nuova centralità democratica, rigeneratrice nel presente e nel futuro della città e del territorio sovracomunale. Si tratta di verificare, convertire e sollecitare le disponibilità istituzionali, a vari livelli. Si tratta di concertare direzioni di produzioni vitali verso un futuro condivisibile, locale e con proiezioni territorialistiche secondo aggregati di filiere, riprendendo anche le esperienze produttive rurali messe in ombra dal mito di autosufficienza dell’industrialismo monocolturale, monopolista e poi neoliberista, a lungo dominante e ora in crisi. Non è impresa di poco momento. Ma si può iniziare dal poco, ben potenziato da un nucleo progettuale forte e dinamico per farlo procedere, in modo aggregativo e quasi “a palla di neve”, dalle storiche penurie alimentari alle attuali sicurezze qualitative del cibo localmente prodotto.

9 Una certezza e molte domande

Tornando all’incontro del 22 novembre scorso a Bacu Abis, riferirò solo la mia proposta più immediata. Ho donato le copie dei documenti, da me raccolti e organizzati, affinché possano costituire, insieme a foto storiche e attuali, una unità espositiva sia stabile, in un locale idoneo da reperire, e sia itinerante. Possono servire anche per una piccola pubblicazione, se si vuole. Intanto, è necessaria una pre-inchiesta con videoregistrazioni sulla coralità dei produttori di cibo locale che possa rispondere qualitativamente agli echi delle storiche insufficienze e insicurezze di cibo, patite dalle persone del luogo.

Il mio sguardo è lungo e va oltre il mio tempo, ma è anche largo e va oltre le discipline demo-etno-antropologiche e la stessa antropologia mineraria. Si colloca nell’ambito degli studi francesi di antropologia dello spazio (F. Choay) che hanno dialogato con l’eco-territorialismo interdisciplinare promosso in Italia da Alberto Magnaghi (2001, 2003, 2010, 2012, 2020, 2023) e dalla sua scuola. Mi appresto a studiare questo caso di un possibile riabitare, culturalmente riabilitato, unendomi anche alle riflessioni antropologiche di Pietro Clemente (2020) sulle persone e di Vito Teti (2020) sui paesi. Studi che la pre-inchiesta dovrebbe tarare, selezionando l’affollamento di numerose domande, per una fattibilità concreta di ulteriori percorsi, senza rinunciare in partenza all’ambizione di lunga gittata per rendere possibile l’apparente e immediato impossibile.