Fra guerre e pace negli spazi militarizzati e inquinati della Sardegna – di Paola Atzeni

1 I poligoni

Il recente libro di Aide Esu (2024) conduce fin dentro certi spazi isolani ignoti e ignorati. Porta la nostra attenzione lontano dall’iconografia turistica: dalle affollate spiagge delle élite da rotocalchi e dai più remoti luoghi boschivi o incontaminati, fotografati spesso per nobilitarli propagandisticamente come “selvaggi”. Tali luoghi sono definiti trasferendo impropriamente la natura selvatica in un ambito umano, un ambito idealmente ancora non toccato dalla civiltà e fortemente inferiorizzato nei durevoli approcci evoluzionistici che alimentarono vari razzismi fin dalla seconda metà dell’Ottocento. Pubblicato nel 2024 dalla casa editrice Ombre Corte nella sezione culture è abbondantemente documentato e sobriamente scritto. È avvincente fin dalla copertina che espone a tutta pagina la foto della recinzione di un sito militare.

Prima di leggere il titolo del libro, si scorge un cartello giallo. Nella prima riga si legge zona militare e si offre a grandi caratteri una toponomastica qualificativa della militarizzazione: divieto di accesso. La seconda riga, esplicita una prescrizione interdittiva e una preclusione all’accesso. Sorveglianza armata, la scritta finale, annuncia infine controlli rischiosi a cui si espongono le persone inosservanti dei divieti. La rete che sostiene visivamente il cartello dice ancor meglio degli enunciati, infine, i poteri e le interdizioni in campo. Il titolo rende conto del contenuto del testo: Violare gli spazi. Militarizzazione in tempo di pace e resistenza locale.

Richiama il violare e le violenze in tempo di pace. Indica immediatamente il carattere violento del fenomeno e del processo di militarizzazione localizzato nell’Isola.

L’autrice è una sociologa di ampia formazione, aperta ai dialoghi interdisciplinari e transdisciplinari, come indicano anche i suoi temi e i suoi casi di studio. Offre nel suo resoconto di ricerca un quadro globale delle esperienze di militarizzazione portate avanti dalle geopolitiche occidentali. Con la sua sociologia particolarmente attenta ai dati qualitativi, “qualitativista”, e che si avvale per questa indagine di precise ricerche etnografiche sul campo durate otto anni, è assai vicina a certi orientamenti etno-antropologici non solo metodologicamente, come vedremo scorrendo il suo scritto. La studiosa sceglie di indagare la socialità non solo nei conflitti in sé, ma specialmente negli spazi conflittuali, come ha fatto e continua a fare per il conflitto israeliano-palestinese. In questa sua ricerca va a monte delle guerre, entrando in luoghi specifici, istituiti per apprendere a esercitare la forza nei conflitti armati. Con la scelta di indagare i modi di spazializzare le basi delle esercitazioni militari la studiosa muove un’espansione della sua iniziale postura teorica, primariamente orientata soprattutto verso i protagonisti dei conflitti. Il dar luogo alle guerre e alle distruzioni armate simulate nelle esercitazioni dà luogo in vari casi a distruttive esperienze umane, individuali e di gruppo. In generale, esercitarsi alla guerra creando luoghi specifici di addestramento bellico si situa realisticamente in un preciso paradigma di relazioni di forza armata, piuttosto che di pacifiche relazioni diplomatiche volte a risolvere controversie. In più, il tema delle violenze tematizza e problematizza il fenomeno della produzione dei luoghi che, espropriati alle attività produttive con dichiarate assicurazioni vitali, assumendo un’esclusiva dimensione transnazionale e innovativa delle tecniche di guerra diventati militari con dichiarati obiettivi di sicurezze vitali e mutati invece in luoghi di rischi mortiferi con false promesse securitarie.

Il libro ci parla di luoghi della Sardegna espropriati per fini militari da più di mezzo secolo, contrastati e rivendicati per essere rigenerati e trasformati in nuovi luoghi da riabitare, da far ri-vivere e da ri-vivere in modi gestiti e controllati pacificamente e democraticamente. Su tali luoghi Aide Esu indirizza uno sguardo misurato dalla consapevolezza, esplicitata nell’introdurre il proprio discorso, che si tratta di conciliare le esigenze di uno stato democratico di organizzare un suo apparato di difesa e il mancato riconoscimento dei diritti dei residenti sui cui gravano le pertinenze militari. Il suo sguardo misurato apre sobriamente la questione democratica del riconoscimento e del rispetto dovuto alle autorità pubbliche e, congiuntamente, al riconoscimento e al rispetto che le autorità devono ai cittadini. Il libro non offre risposte, ma solleva una questione di fondamentale rilevanza. L’ultima parte del testo dà voce a residenti che non hanno avuto interlocutori con cui dialogare.

Di questo scritto tenterò una non facile sinossi, mirando a privilegiare secondo i casi alcune questioni connesse a linee di riflessione socio-antropologica. L’incipit del testo scelto è assai originale.

Sembra il brano di un’intervista, una tranche de vie o un racconto di vita di certi antropologi, sociologi, storici, i quali con preciso orientamento scientifico utilizzarono racconti di particolari esperienze vissute o di intere storie di vita come fonti utili, al pari e insieme a quelle archivistiche, per delineare epocali forme di vita localizzate, sviluppando teorie e metodi analitici in un vivace trentennio di ricerche (J. Poirier et alii 1983, M. Halbawachs 1987, E. Tonkin 1992, M. Pistacchi curatore et alii 2010, P. Clemente 2013). In realtà, nel libro di cui parlo è riportata una parte della deposizione, resa il 26 luglio del 2017 da una donna di 72 anni, Eligia Agus, al processo contro gli otto comandanti al Poligono Interforze del Salto di Quirra (PISQ).

Aveva vissuto 42 anni a Quirra. Due suoi figli erano morti di tumore, un terzo era stato operato per un tumore e lei stessa era stata operata per un tumore alla tiroide. Fin dall’incipit il problema della biografia di sofferenza, anche nelle pieghe delle plurali dimensioni familiari e comunitarie, diventa subito centrale e dirompente nell’accompagnare il filo narrativo ufficiale delle militarizzazioni. La testimonianza pone per sé il problema di un doppio riconoscimento dovuto alla persona: non solo di quanto e quale è da malata, ma di quanto e quale aveva diritto di essere in salute, come in un doppio registro dell’essere, dell’ontologia.

Il discorso personale e sconosciuto di questa donna diventa pubblico e noto nel processo, prima che nel libro. Appare come discorso di un’esperienza dolorosa cumulata in una serie di molteplici eventi vissuti e patiti, anche luttuosi, che fanno parte di sé e delle attività militari in tempo di pace incorporate dannosamente. Palesa in un duplice registro la valenza di un personale modo di essere, proprio di una persona diventata mutilata anche negli affetti e mutata nel proprio corpo, fatto malsano. Svela anche un possibile modo di essere al mondo, individuale e potenzialmente collettivo, tragicamente spazializzato e temporalizzato: modo di «esserci» diventando prossimi e destinati alla morte nello spazio-tempo militarizzato di Quirra. Scopre un modo e un mondo, non detto fino ad allora pubblicamente, in cui per certe persone sembra dominare la spazialità dell’esserci quasi come essere lì a rischio di morte, confermando una loro negativa condizione di vita subita. Si tratta di una condizione mortale incombente che Martin Heidegger nel 1927 aveva filosoficamente teorizzato come specifica dimensione umana esistenziale, alla quale la militarizzata modernità rischiosa sembrava dare una propria effettività e consistenza, storicamente situata e determinante a Quirra e nei singoli contesti identificati. I luoghi malsani e mortiferi di Quirra erano identificati nella loro verità nascosta, nell’immediato della scena processuale, a partire dai corpi dei morti e dei malati nominati da questa donna, dalla sua presenza e dal suo discorso di verità.

L’esperienza del nocivo materialmente incorporato in questa donna, che aveva patito e pativa anche quella dei suoi familiari deceduti e sopravvissuti, diventava discorso pubblico. Era sostenuto da immateriali saperi e valori di vita che davano concretezza di nocività sia allo spazio da lei abitato nella convivenza con il poligono, sia al poligono stesso come matrice localizzante lo spazio nocivo, negato nei discorsi istituzionali.

La militarizzazione documentata e analizzata dall’autrice, come fin qui detto, affronta varie questioni lasciate ai margini di vari discorsi istituzionali e si cala nelle profonde reti di relazioni celate, congiungendo altri fondamentali piani d’indagine: per esempio, quelli dei modi di produzione dei rischi negli spazi militari, storicamente socializzati in modo ineguale e ineguagliante in tali esperienze. La postura democratica della studiosa risulta esplicita quando afferma che «non possiamo abdicare alla logica delle forze distruttive» incoraggiando a non lasciarsi chiudere in un contesto e a connettere i diritti alla giustizia, superandone le disgiunzioni.

I primi tre capitoli del libro offrono una lettura critica delle militarizzazioni in Sardegna, evidenziandone i profili politico-istituzionali, sociali e ambientali. Il quarto riguarda le azioni e le rivendicazioni sostenute dai movimenti di resistenza alle militarizzazioni realizzate.

Aide Esu affronta fin dall’inizio il problema della militarizzazione e della costruzione del consenso che gli impatti sociali e politici, vitali e ambientali, rifocalizzati dalle scienze sociali attraverso temi quali forme di dominio e limitazioni di sovranità, risultano accomunare varie esperienze nella estesa rete delle basi militari dislocate nei due emisferi, palesando una dimensione globale. Con riferimenti alla letteratura internazionale, sotto il profilo geopolitico sono sottolineate le importanti funzioni che le basi hanno svolto nel rafforzamento delle reti interstatali, nella creazione di una efficiente logistica globale, nel contrasto al terrorismo. Nel versante dei governi locali, dei cittadini e degli attivisti, le basi risultano generatrici di privazioni della sovranità territoriale, di inquinamenti, di rumori e molto altro.

Le relazioni di potere interstatali non erano paritarie. I dispositivi negoziali di subordinazione erano lungamente secretati, come l’accordo italo-americano che risale a un’intensa attività diplomatica bilaterale degli anni 1949-1954. La segretezza di questo negoziato, ancora oggi vincolato, non contemplava l’approvazione parlamentare. Emerge un paradosso tutto italiano. A differenza di altri Paesi dell’area mediterranea, l’Italia non ha mai rinegoziato gli accordi siglati durante la Guerra Fredda o ridotto il numero delle truppe presenti. Anzi, queste sono raddoppiate in cinquant’anni. Inoltre, nonostante l’Italia rinunci alla produzione nucleare, vengono stoccati armamenti nucleari in territori italiani. Di qui il dispiegamento dei missili Pershing cruise negli anni Ottanta e degli F-16 alla fine degli anni Novanta. Le attività militari sono al centro dell’attenzione mediatica per altri aspetti che, per esempio a Perdasdefogu, assumono la connotazione antropologica di cambiamenti di forma di vita o di stili di vita. I militari creano un teatro e un cinema, incentivano le attività sportive, creano iniziative ludico-culturali per le feste, incoraggiano la costruzione di un istituto tecnico. Forniscono anche nuovi servizi alla comunità come l’assistenza medica d’urgenza, e sostengono il servizio antincendio per la prevenzione estiva. Tali narrazioni costituiscono il filo giustificazionista della presenza militare a Perdasdefogu dove si realizza il modello del consensus building affidato a specifici servizi, chiamati Combined Information services (CIS).

Il demanio e le servitù militari occupano lo spazio che va da nord a sud, da est a ovest della Sardegna con poligoni militari, basi aeree, base appoggio per sommergibili nucleari. I gravami delle servitù militari nel territorio nazionale incidono percentualmente lo 0,36 in Friuli e lo 0,56 in Sardegna, scelta come territorio elettivo per gli addestramenti, per le sperimentazioni dei sistemi d’arma e per la ricerca aerospaziale. Le superfici occupate con finalità militari sono catalogate in tre tipologie: spazio occupato permanentemente ed esclusivamente dai militari per usi specifici; aree in prossimità delle basi o dei poligoni non occupate permanentemente ma interdette ai civili per ragioni di sicurezza; aree non permanentemente occupate dai militari e interdette in ragione delle esercitazioni stagionali. Il concetto di servitù militare, introdotto in epoca napoleonica, è stato normato dallo statuto albertino e in seguito modificato. La servitù militare è l’insieme delle limitazioni e dei divieti imposti tanto sui beni privati quanto sui beni pubblici, situati in vicinanza delle installazioni militari e delle opere a queste equiparate. Tali limitazioni possono dar luogo a forme disciplinate e parziali di co-uso. Il consenso viene alimentato intrecciando il filo della modernizzazione che sostituisce l’arretratezza, quello dell’orgoglio per il nuovo peso che la Sardegna assume nel Mediterraneo e nello scacchiere militare internazionale, potendo acquisire un futuro di conquiste spaziali.

Andiamo ora nei siti, caso per caso. La base di La Maddalena si discosta parzialmente dagli altri casi per la mancata resistenza alla Base Usa, probabilmente per una storica apertura culturale alla marineria.

L’accordo del 1972 dettaglia la tipologia d’uso dell’isola di Santo Stefano, convertito da deposito di carburanti a punto di approdo di nave appoggio per sommergibili di attacco della U.S. Navy. Le pratiche degli accordi-quadro, in un sistematico rinvio a scatole contenitive di ulteriori accordi, consentono modifiche degli accordi senza regolazione in materia nucleare mentre, come dice un attivista maddalenino: «rende difficile orientarsi e più forte il segreto, la riservatezza, la indefinitezza delle cose». La giustificazione del ruolo antisovietico di questa base regge fino alla caduta dell’Urss nel 1990-91. La unilateralità delle decisioni su questa esperienza riapre la questione sui limiti della sovranità nazionale e sulla segretezza delle decisioni e delle loro applicazioni. L’opposizione della Regione Sardegna fu respinta dal Vice Commodoro Usa perché la Regione fu considerata autorità non competente e la base venne usata nel corso della guerra in Iraq, violando le decisioni del Parlamento italiano e del Consiglio Superiore della Difesa. Nel 2004 il governatore della Regione Sardegna, Renato Soru, aprì un contenzioso con il governo italiano per chiedere la riduzione delle servitù militari e la chiusura della base di La Maddalena. Nel 2008 gli americani lasciarono questa base.

Alcune oscurità e certi rischi democratici connessi alle militarizzazioni si trovano in indagini laterali, com’è accaduto in occasione della testimonianza di Giulio Andreotti alla commissione parlamentare sulle stragi a proposito della segreta organizzazione armata di Gladio, con 622 appartenenti rilevati ma stimati almeno il doppio. Gladio fu elaborata e armata dalla Cia nel 1956 con il nome Stay Behind, con zona addestrativa ricadente fra Poglina e capo Marraggiu. È ora noto che contava su quaranta nuclei operativi: 6 informativi, 6 di propaganda, 6 di evasione fuga, 10 di sabotaggio, 12 di guerriglia. Al contrario di altri paesi con l’eccezione della Turchia, in Italia questa organizzazione segreta si mantenne anche dopo la caduta della “cortina di ferro” per contrastare le forze politiche di sinistra. Inoltre l’indagine del giudice Casson, riaprendo nel 1980 il caso della dimenticata strage di Peteano, avvenuta nel 1972 con tre carabinieri morti e un reo confesso della destra eversiva, confermò l’attività della Gladio come struttura clandestina. Mostrò, inoltre, che il plastico usato per l’attentato era in uso alle forze Nato. L’evidenza del contributo della Nato nello stragismo nero di quegli anni aprì uno squarcio investigativo sulle pratiche stragiste, generalmente attribuite alla sinistra. Nel buio di quei fatti e di quegli anni prevalevano i segreti e le secretazioni, insieme alle produzioni discorsive volte a incrementare i consensi sulle militarizzazioni.

Procedendo nei luoghi militarizzati, sulle prime essi appaiono dispersi. In realtà, non mancano interessanti connessioni funzionali fra loro.

Il Poligono Interforze del Salto di Quirra (PISQ) di Perdasdefogu è una struttura permanente che occupa una superficie di circa 120 kmq, a cui si aggiungono quasi 10.000 miglia a mare. Convertito in Ente interforze nel 1959, è la più grande base militare italiana e uno dei più importanti poligoni sperimentali per esercitazioni e addestramento d’Europa. Ricade per la maggior parte nel comune di Perdasdefogu e per un’altra nel comune di Villaputzu. La base opera in modalità integrata con l’attività aeronautica di Decimomannu, il poligono di capo Frasca e il distaccamento aereo di Cagliari-Elmas. Nel poligono si svolgono attività addestrative nazionali ed estere in bianco e a fuoco, comprendenti unità missilistiche e di artiglieria, utilizzo di laser e di altri sistemi tecnologici, esercitazioni a fuoco sia a terra che a mare, esercitazioni aeree e navali anche a fuoco. Durante le esercitazioni della Nato si aggiungono esercitazioni anfibie, navali e aeree, in coordinamento con le basi di Decimomannu, di Capo Frasca e di Capo Teulada. Attualmente si svolgono collaudi di prototipi di missili e di bersagli, prove di qualità in collaborazione con industrie ed enti nel settore dell’elettronica aerospaziale, attività legate alla ricerca scientifica del Distretto aerospaziale della Regione Sardegna, ricerca e sperimentazione in cyber-defence, cyber-security e modelling&simulation.

Il poligono di Capo Teulada, nel sud-ovest dell’Isola, si estende per quasi 7500 ettari nel territorio del comune di Teulada e solo in minima parte, circa 25 ettari, in quello di Sant’Anna Arresi. Ai 72 kmq di area permanente si aggiungono 748 kmq di zona marina e di aree interdette alla navigazione nei periodi di esercitazioni. Secondo la Marina Militare il poligono non ha alternative comparabili in tutto lo spazio europeo ed è il solo poligono che consente addestramenti interforze e combinati con altri paesi alleati. Si svolgono attività di sganci reali di munizionamento inerte, lancio di missili inerti da aeromobili, sbarchi anfibi, aviolanci, aviosbarchi ed elisbarchi. Le interdizioni permanenti coprono un territorio di oltre 32 kmq, mentre l’area marina interdetta può giungere fino a 1.300 kmq. Vi si svolgono esercitazioni di forze Nato con l’installazione di strutture mobili nei periodi di addestramento.

L’aeroporto militare di Decimomannu, operativo dal 1940, dista 20 km da Cagliari. Dal 1991 al 2016 è passato alla gestione Italia-Germania. Oggi è un reparto sperimentale per la standardizzazione di tiro aereo.

Il poligono di Capo Frasca, in prossimità di Oristano, è un’installazione di tipo permanente. Occupa un’area di circa 14 kmq in cui si praticano tiri con munizionamento inerte. L’operatività è integrata con addestramenti Nato e nazionali dell’aeroporto di Decimomannu. La base Air Force di Monte Limbara, nel comune di Tempio Pausania, è stata abbandonata nel 1993.

Esigenze della Difesa e delle comunità locali pongono problemi non solo di ordine istituzionale, ma anche di ordine economico e di ordine ambientale. La costituzione di comitati paritetici regionali non riesce a risolvere il problema delle compensazioni, della complessità delle loro procedure e delle loro erogazioni irregolari. Decenni di addestramenti e di sperimentazioni hanno compromesso lo stato ambientale delle aree dei poligoni. La condizione ambientale del poligono di Teulada è fortemente compromessa e procedono le azioni legali per devastazione ambientale. Avanzano, inoltre, denunce dei familiari di deceduti per tumori del sangue. Appare una maggiore lentezza negli accertamenti delle responsabilità sanitarie a Teulada mentre il caso di Quirra, con il lavoro della commissione parlamentare sull’uranio impoverito, al di là degli aspetti infruttuosi, apre una breccia nel silenzio istituzionale sui costi ambientali e specialmente sugli impatti delle militarizzazioni nel versante della salute pubblica. Pare poco, ma è già tanto importante.

I casi di La Maddalena e di Quirra fanno emergere, nel secondo capitolo, le relazioni interstatali dominanti alle quali corrispondono le debolezze istituzionali dello Stato italiano e delle sue articolazioni che determinano le sottrazioni di territori abitati e lavorati, limitandoli ad esclusive attività militari. A La Maddalena sembrano prevalere varie incertezze che, di fatto, delegittimano le rilevazioni del rischio . Nel poligono del Salto di Quirra l’incuria, la minimizzazione e il diniego del rischio deresponsabilizzano i vertici militari per gli impatti ambientali. Le isole in una prospettiva mondiale sono accomunate, nel terzo capitolo, da un generale processo globale di militarizzazione, da pratiche coloniali insediative, finalizzate a situare le attività militare in spazi resi invisibili e a propagandare un ambientalismo di facciata (greenwashing).

Il quadro complessivo apparve alquanto unitario delle singole situazioni quando, nella relazione finale della commissione parlamentare sull’uranio impoverito, si manifestò la necessità di pianificare una riduzione degli insediamenti militari entro tre mesi dall’approvazione della relazione. Il contenimento avrebbe dovuto realizzarsi su molteplici piani: la progressiva riduzione delle aree soggette a servitù militari, la dismissione dei poligoni di Capo Teulada e di Capo Frasca, la riqualificazione del Poligono Interforze del Salto di Quirra, la stipula di un’intesa con la Regione Sardegna, la bonifica e la contestuale riqualificazione delle aree liberate dai vincoli, il finanziamento, la progettazione l’insediamento di attività alternative, idonee ad assicurare e a incrementare i livelli occupativi. Il documento raccoglieva le richieste degli amministratori locali per limitare la finestra esercitativa nel periodo estivo al fine di non danneggiare le attività turistiche. In applicazione della normativa europea sull’ambiente, si affermava la non derogabilità ai limiti di concentrazione dei valori di soglia per specifiche sostanze, data l’incidenza di malformazioni o di patologie, soprattutto nelle aree caratterizzate dalla presenza pluridecennale di poligoni. Infine, si sosteneva la tutela di lavoratori, militari e civili, che operavano nelle aree soggette alle servitù militari. Tali impegni si rivelano pure enunciazioni di principi. In pratica, venivano successivamente azzerati gli esiti delle commissioni investigative ed esautorate le istituzioni parlamentari. L’insieme degli addestramenti nella primavera del 2023 ha coinvolto gli spazi militari di tutta l’isola.

Il percorso delle esperienze di protesta e di resistenza, dirette contro le occupazioni militari, spingono a tentare di cogliere le aspirazioni che nutrono la democrazia e producono futuri come fatti culturali, per dirla con l’antropologo Arjun Appadurai (2013). L’ampia letteratura richiamata da Aide Esu per individuare i caratteri magmatici e intersezionali, che situano tali esperienze in un contesto globale, è di indubbio valore euristico. Altrettanto utile è la sua storicizzazione delle azioni di protesta secondo scansioni di periodi-chiave. Il primo periodo (1956-1968) coincide con le installazioni militari propagandate come progetto di modernizzazione. Nella seconda fase (1981-2000) la critica alla militarizzazione e il suo rifiuto cominciano ad avanzare. Nel terzo tempo (2001-2013) iniziano ad affacciarsi timori associati al rischio.

Nell’ultimo periodo le comunicazioni si concentrano particolarmente sui rischi ambientali e sulle conseguenze per la salute umana. Andiamo dove è iniziata la protesta.

2 Orgosolo

Vediamo più da vicino il percorso della resistenza alle occupazioni militari partendo dalla Barbagia, cuore della Sardegna, e da Orgosolo. All’epoca della rivolta contro l’installazione permanente del poligono di tiro nel villaggio abbandonato di Pratobello, la Barbagia e in particolare Orgosolo erano al centro dell’attenzione per i sequestri di persona, che raggiunsero l’apice nel 1967 con 26 persone rapite. La Barbagia, classificata come zona delinquente nelle relazioni parlamentari fin dai tempi dell’Unità d’Italia, sottoposta a misure speciali di sicurezza, ha realizzato una storica relazione conflittuale con lo Stato in cui la polizia appariva come guardia armata del privilegio. Sicurezza inferiorizzante imposta con violenza, di contro al giusto rispetto per le autonomie delle persone, con i luoghi ad esse accomunati, appaiono come codici culturali in contrasto, come esperienze storiche locali mal congiunte in ambito nazionale. Studiate antropologicamente da Franco Cagnetta e poi filmate con importanti riconoscimenti da Vittorio De Seta, tali esperienze rimasero orientate da una semantica razzializzante per una lettura neocoloniale a sostegno di misure militari speciali, specialmente nel corso delle ripetute evasioni e catture del bandito Graziano Mesina. Nel 1966, l’invio di migliaia di Baschi Blu per la repressione del banditismo con capillari pattugliamenti alimentò diffuse insofferenze, non solo nel territorio barbaricino.

La protesta di Pratobello fu preceduta da un esteso attivismo politico che assunse la forma di circoli culturali giovanili, dando luogo a fermenti democratici maturati specialmente nelle università. La precedente ribellione contro l’istituendo Parco del Gennargentu sboccò nell’occupazione dell’edificio comunale, ribattezzato Casa del Popolo. Oltre la protesta, si rivendicava la partecipazione democratica alle decisioni e alle scelte. Inoltre, si rifondava e si rinominava il municipio, ribattezzandolo esplicitamente come luogo di tutta la popolazione. Principi di democrazia dal basso sostennero quattro giorni di occupazione del comune con assemblee per favorire la partecipazione popolare. Dichiarata decaduta la giunta in carica per la mancata consultazione popolare in merito all’istituzione del Parco, criticata la mancata trasparenza sulle decisioni in campo riguardanti le attività agro-pastorali, si affermava e si praticava un “giusto” diritto di scelta e di decisione, percepito come legittimo sulle questioni vitali per la comunità locale. Nei quattro giorni di assemblee e manifestazioni furono numerosi i temi affrontati, in particolare quello degli investimenti infrastrutturali e dell’istruzione. In questo animato clima politico cominciarono a diffondersi le notizie sulla istituzione di un poligono di tiro nel territorio di Pratobello. Comparvero avvisi della prefettura, affissi sui muri del paese, nei quali si invitavano i pastori a trasferire temporaneamente il loro bestiame per consentire l’addestramento dell’esercito.

Mentre si materializzava la visione e la forma dell’ingiustizia imposta perentoriamente e violentemente con la sottrazione di un terreno di uso civico, quindi di un bene comune fonte di riequilibrio economico, montava l’indignazione per questo oltraggio. La configurazione della risposta fu quella della nonviolenza, assai innovativa in un contesto culturale in cui era considerato necessario rispondere alla violenza con altrettanta violenza, per contrastarla o mitigarla efficacemente e per farsi valere. Dar luogo e forme a una resistenza oppositiva alla militarizzazione e, congiuntamente, mutare in sé i comportamenti automatici che derivavano da una tradizione consolidata e incorporata che faceva fronte alla violenza con corrispettiva violenza, fu un cimento culturale straordinario e di esito incerto per ogni persona e per la comunità locale. La dimensione del contrasto alla giustizia e il carattere non violento di questo contrasto è ben chiaro all’autrice. Tuttavia, mi preme sottolineare, a proposito di questa esperienza, le pieghe del creativo ricreare luoghi con il concomitante creativo ricreare sé stessi: come una poetica spaziale e un’autopoiesi congiunta. Come una nuova e duplice produzione culturale di un far luogo e dar luogo a ciò che è giusto, sia nello spazio esterno e sia nel proprio sé intimo, da parte dei protagonisti che producendo luoghi del giusto si producevano come persone giuste.

Siamo di fronte a un’agency duale, proiettivamente ed estensivamente duale: agire dando luogo a ciò che è giusto e nel contempo diventare persone giuste. Tale cambiamento del far luogo al divenire del giusto in modi giusti e con valenza duale, spaziale e propriamente intima, si realizzò in primo luogo nel municipio e sul municipio di Orgosolo con i suoi protagonisti, e poi a Pratobello. Per queste ragioni Orgosolo, con le sue esperienze di partecipazione democratica, si presenta ancor oggi come una matrice culturale di soggettivazioni democratiche e autonomistiche, in un periodo di crisi dell’autonomismo, non solo istituzionale. Guardando propriamente verso i luoghi, i manifestanti andarono ben oltre l’ingiusta espropriazione del bene comune. Infatti, manifestarono intendimenti di uso propriamente rigenerativo del territorio quando criticarono l’invio di carri armati, cannoni e truppe, anziché trattori per arare, palesando aspirazioni e intendimenti propri per riabitare e riabilitare il territorio di Pratobello.

Emergeva un tipo di dualità nei modi e nei contenuti delle pratiche: pratiche contro e pratiche per, semplificando al massimo. In realtà, bisognerebbe individuare nelle azioni negative anche i possibili contenuti affermativi e viceversa. Inoltre, mantenendo un’attenzione analitica in mobilità durante processi in corso, pare necessario accompagnarne analiticamente il divenire ancora incompiuto e fluido, informe e instabile, differenziandolo da una identificazione statica o compiuta nelle indagini sul campo. Accade infatti che vari approcci funzionalistici, i quali ben visualizzano certe realizzazioni di processi compiuti, risultino ciechi di fronte a configurazioni transitorie, emergenti in particolari processi in corso, destinate o meno a esiti stabili. A Pratobello si faceva spazio a dinamiche incerte e a pratiche multiple: multiple per estensione spaziale e temporale, sociale e istituzionale.

Emerge l’esigenza di render conto dell’incerto nel divenire delle cose e dei luoghi, delle persone e delle loro relazioni compreso il sé, che si fa altrimenti nel corso di certe esperienze a misura dei cambiamenti. Fra non pochi filosofi, chi ha meglio studiato certi modi di divenire differentemente, svelandoli nella loro transitoria incompiutezza, è forse il filosofo Jacques Derrida (1993, 2008). Mi limito, in questo caso, ad indicare l’importanza della sua prospettiva per gli approcci sui processi in corso e sul divenire altrimenti che riguardano persone e cose, luoghi e territori.

Torniamo agli eventi della resistenza orgolese. L’occupazione fu preceduta da infruttuosi tentativi di mediazione da parte del commissario prefettizio di Nuoro, dalla Questura di Nuoro e dalle organizzazioni sindacali agricole. Il 18 giugno a mezzanotte trapelò la notizia dell’arrivo dei militari della Brigata Sassari per iniziare le esercitazioni. Tramite il segnale convenuto di una musica tradizionale, diffusa da un altoparlante usato per i bandi pubblici, si convocò l’assemblea del paese. Si decisero le iniziative per il giorno successivo.

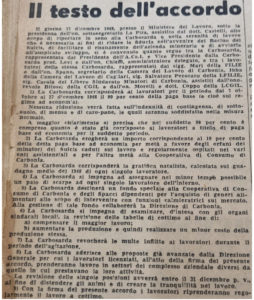

Il 19 giugno gli abitanti percorsero insieme a piedi, in auto o sui camion, 11 km di salite che conducevano all’altipiano di Pratobello. I pastori avevano dormito in campagna ed erano pronti per occupare il terreno contestato. Le donne bloccarono le strade per impedire il passaggio dei militari. Respinte e trattenute, si difesero e si sparpagliarono. La partecipazione delle donne conferì alla iniziativa locale un carattere popolare unitario, intersezionale fra generi, oltre che fra generazioni. La stampa locale, intanto, attribuiva agli estremisti la guida della protesta. Il quarto giorno, il 23 giugno venne costituita una delegazione per negoziare con il ministro della Difesa. Il 25 giugno si raggiunse l’accordo. Il poligono non doveva essere permanente e ogni decisione doveva essere presa previa consultazione delle autorità locali. La protesta fu sospesa il 25 giugno. L’accordo, letto in assemblea, ebbe solo una decina di astenuti che miravano ad estendere la lotta antimilitarista. Alle denunce si rispose con migliaia di autodenunce.

Molti anni dopo, nel 2009, Beniamino Moro fece intendere i limiti politici della sinistra, specialmente del PCI di fronte a quel movimento, raccontando come fu estromesso dal partito, insieme ad altri suoi compagni, per non aver seguito la linea centralmente stabilita. La crisi dell’autonomismo istituzionale era profonda. Ne aveva vigorosamente parlato, un anno prima degli eventi di Pratobello, Armando Congiu in un articolo apparso su Rinascita sarda nella prima metà di giugno del 1968 con il titolo perentorio: L’autonomia da rifare. Tuttavia, il rapporto fra il partito verticistico e l’autonomia dei movimenti restò a lungo problematico e irrisolto nel P.C.I., costituendo un elemento di non facile convivenza nella sua vita politica interna. Pertanto, pare utile continuare ad osservare le molteplici esperienze di autonomismi locali e la loro difficile relazione con i vari livelli di centralismi standardizzanti e assoggettanti.

La restituzione all’autorità locale del territorio e la sua riabilitazione agli usi produttivi fu un successo di una certa lotta antimilitarista che si svolse in un contenuto ambito di relazioni istituzionali fra Regione Sardegna e Stato. Avvenne prima che avesse inizio un materiale insediamento militare permanente con specifiche relazioni spaziali e temporali. Nelle sottomissioni incombenti, si agì affermando il giusto rispetto dovuto sia all’autorità locale e sia al diritto di scelta degli abitanti per le comuni risorse vitali. Si produssero nuove soggettivazioni di persone e gruppi che realizzavano nuove padronanze di sé e dei luoghi e della stessa configurazione del paese. I murales realizzati e promossi da Francesco del Casino dicono di una lunga creatività democratica partecipata. La poetica di Peppino Marotto è diventato canto di un territorio ideale, spaziato da persone capaci di diventare autonome in condizioni di sottomissione. Il canto continua, nonostante l’uccisione di questo poeta sindacalista. Dice anche le profondità di fratture culturali a prima vista invisibili che riguardano la fragilità valoriale del giusto, sebbene ben misurato sulla condivisione egualitaria, per far fronte a prepotenti interessi, intolleranti di limiti e di controlli. Pratobello, pur considerando certi confini di quell’esperienza, parla al presente vivente e non solo all’antimilitarismo.

La riflessione sull’esperienza partecipativa di Pratobello consente di assumere l’insieme delle sue vicende come polo comparativo delle esperienze antimilitariste realizzate in vari poligoni, come Perdasdefogu, La Maddalena e Teulada nei tempi più recenti. In tali nuovi fenomeni diffusi di antimilitarismo si nota, a prima vista, una differente e ben più debole mobilitazione, nonostante l’attuale inquinamento nucleare e i relativi rischi per la salute incombenti sulle popolazioni locali. In questi casi è assai vistoso il paradosso nei rapporti fra cittadini e Stato il quale, per non far morire i propri cittadini in tempi di guerre, ne compromette la salute e perfino li fa morire in tempi di pace con la pretesa ragione di tutelarli.

Nella costellazione dei movimenti antimilitaristi il gruppo di A Foras (Fuori) promuove iniziative assembleari, insieme a pratiche di ricerca-azione e altri metodi innovativi che hanno permesso la costituzione di una rete capillare assai attiva. Rimane aperto il problema del rapporto fra i movimenti antimilitaristi e i partiti che hanno tenuta dischiusa, per certi aspetti meritoriamente, una prospettiva di pace. Un rinnovato rapporto fra movimenti antimilitaristi e partiti è ancor più necessario nella contemporaneità, considerato che le istituzioni attualmente impegnate nel rilancio delle militarizzazioni sono interstatali ed esigono specialmente un ruolo forte della debole Europa. Le responsabilità per giuste e durevoli relazioni generatrici di pace richiedono nuovi cimenti e nuovi impegni culturali nella globalizzazione dei rischi di cui le guerre e gli armamenti sono l’apice. Pratobello fa emergere, fin dalle origini delle esperienze di antimilitarismo in Sardegna, il problema sia del rapporto fra movimenti e partiti, sia di una democrazia dal basso o partecipata.

3 Territorialismo ed ecoterritorialismo all’opera

Pare necessario acquisire una rinnovata e adeguata consapevolezza del duplice affermarsi nella globalizzazione sia dei rischi vitali e sia dei biopoteri incontrollati. Eliminare i rischi vitali e instaurare inedite sicurezze salutari, bonificando innovativamente i territori, sono le due linee culturali che s’intrecciano preliminarmente nella trama, globale e locale, della società dei rischi su cui richiamò l’attenzione il sociologo Ulrich Beck. Egli, evidenziando la dimensione antropologica che riguardava la vita e la morte della stessa civiltà umana nella seconda modernità (1986, trad. it. 2001: 95), individuò la metamorfosi del mondo che accompagnava i numerosi fallimenti di varie azioni istituzionali (2002, 2004, 2007, 2016). In questo quadro socio-antropologico, che non ignora l’antropologia del rischio di Mary Douglas (1985),

Emerge con maggior vigore la visibilità dei rischi e la loro modernità. La moderna temporalità dei rischi vitali, pertanto, pone il riabitare in uno stato che richiede, nei territori militarizzati isolani inquinati, la preliminare esigenza democratica del riabilitare all’abitare e al vivere.

Il testo di Aide Esu è assai stimolante non solo nell’ambito dell’antropologia dei rischi, ma anche in quello dell’antropologia dello spazio. Offre elementi per una visione non contemplativa ma attiva, in cui si dispiega la sua postura democratica nella decostruzione dei poteri, anche di comunicazione in-formativa o dis-informativa. Nella costellazione delle associazioni antimilitariste appaiono esperienze non solo contrastive ma anche acquisitive e richiedenti compensativi risarcimenti. Si parla di esperienze le quali sono proprie di certe azioni che, diventando eventi generativi di possibili mutamenti, possono dar inizio e inaugurare modi d’agire che fanno apparire e avvenire l’altro, o dell’altro, o l’altro dell’altro, o tutt’altro. Ma precisamente come? E precisamente dove?

Questo studio apre e lascia aperto il problema generale del degrado ambientale e territoriale delle militarizzazioni inquinanti, di come recuperare gli spazi nocivi per portarli, come mondi ri-diventati vitali, in nuovi mondi di vita in avvento e in avvenire. Emergono, a lettura ultimata, oltre i numerosi e positivi aspetti di condivise pratiche democratiche, anche i limiti delle mobilitazioni, locali e globali, nel poter produrre immediate forme stabili di democratico radicamento locale e territori sperimentali della conversione ecologica non settoriale e co-evolutiva. Si sente la mancanza di un esplicitato e particolareggiato rapporto, durevole e pacificato, fra insediamenti umani e natura nei comuni gravati dalle servitù militari. Rimane non detto come poter credibilmente unire le future creatività ecologiche negli spazi militarizzati da acquisire alle immediate esperienze di conversioni ecologiche, praticate o possibili nel territorio comunale che contiene i poligoni.

L’esigenza di pensare a forme stabili di impegno localizzate, a partire dai comuni in cui sono presenti i poligoni, induce a esplorare altre elaborazioni riguardanti le storiche violenze esercitate sulla natura e le pacificazioni di tali violenze attraverso rifondazioni territoriali d’impegno non saltuario e occasionale, ma permanente e quotidiano in prima istanza nelle comunità locali militarizzate.

Gli spazi militarmente inquinati spingono la riflessione sulla necessità di articolare gli obiettivi del riabitare. Esplicitano la primaria istanza del riabilitare i luoghi malsani bonificandoli per poterli riabitare e, una volta sanati, riabitarli per poterli ulteriormente riabilitare e securizzare culturalmente. Per quanto l’assunto del primario riabilitare possa apparire a prima vista ovvio, a ben vedere richiede una serie di integrazioni e di aggiustamenti anche teorici. Per esempio, toglie esclusiva centralità alla fondazione storica di un contesto per attribuirla o ri-attribuirla alla sua ri-generazione ecologica. Inoltre, inserisce nella nozione di patrimonio anche lasciti culturali non pregiati come quelli tossici, onerosi e irrecusabili. Si tratta pertanto di questioni di indubbia rilevanza.

Pare utile avanzare l’ipotesi, oltre la sua formulazione pragmatica, di assumere un orientamento teorico connesso a specifiche elaborazioni di antropologia dello spazio, di ascendenza francese per le fondazioni e i modi dell’abitare (M. Augé 2006, F. Choay 2006, T. Paquot et alii 2007, M. Segaut 2007).

Rispetto alle generali esperienze rifondative e trasformative dei luoghi inquinati, mi pare tuttavia necessario un ulteriore passo avanti, individuando specifici elementi di crisi vitale vissuti dagli abitanti, secondo i luoghi. Penso a particolari emarginazioni di luoghi spaziali e sociali, generazionali e di genere, che costituiscono caratteristiche fragilità di salute e di vita congiuntamente umana e naturale. Spesso appaiono sconnesse, mentre necessitano di essere comprese secondo caratteristiche intersezionalità che marcano unitariamente, oltreché persone e gruppi, anche luoghi e territori. Nei casi del riabitare nei luoghi inquinati è necessario acquisire lo spazio di una globalizzata modernità liquida e sfuggente, che si scioglie disperdendosi nel corso di vite individuali con crisi o aspetti critici variamente incorporati (Z. Bauman 1989, 1998, 1999, 2000, 2001 a e b, 2008, 2018). Occorre scoprire nelle vite umane l’incorporata oscurità del malsano localizzato e diffusivo, per estenderne la conoscenza degli elementi critici, accomunanti i vari rischi vitali, patiti insieme da persone e da territori viventi. Siffatta connessione di patimenti accomunanti persone e luoghi è necessaria per ricostruire dal basso innovativi ambienti di vita, da parte di comunità territoriali infracomunali e municipali, connettendo corpi di luoghi e luoghi di corpi in un unitario intervento trasformativo.

La questione riguarda, congiuntamente, capacità teoriche e pratiche di agglutinare e condensare i punti di certe crisi di vita visibili e invisibili per affermare localmente, di fronte alle autorità istituzionali, giusti diritti al rispetto umano, umiliati nella cultura del nuovo capitalismo (R. Sennet 1980, 2003, 2006). In pratica, per governare democraticamente i luoghi inquinati non si tratta di sostenere il riabitare immediato, entrando con passo leggero in certe “belle contrade” tristemente spopolate per ripopolarle. Occorre riuscire, con azioni tenaci e pugnaci, a far riabilitare i territori militari inquinati, al fine di farli diventare prima risanati e riabitabili e, una volta riabilitati alla vita, riabitati.

Per quanto riguarda il riabitare gli spazi militarizzati, si può prospettare nell’immediato l’ipotesi di realizzare progetti di pace a partire dalla natura dominata e violata in quegli spazi, come nutrimento delle iniziative antimilitariste, facendo ricorso a una serie accreditata di principi di nuova territorializzazione con interventi ispirati da orientamenti interdisciplinari. Pare utile infatti esplicitare, nelle mobilitazioni antimilitariste e pacifiste, l’obiettivo di realizzare neoecosistemi viventi. Possiamo aprire entrambi i poli spaziali civili e militari, con differenti temporalità immediate e future, all’attuazione del principio territoriale e dell’ecoterritorialismo di Alberto Magnaghi (2020, 2023). Possiamo in particolare porre i luoghi inquinati, come parti imprescindibili del patrimonio culturale territoriale, al centro di una nuova coscienza dei luoghi per attivare una loro nuova coralità produttiva territoriale, nel solco indicato da Giacomo Becattini (2015) e dal gruppo che fa capo al Manifesto per riabitare l’Italia. Mi pare necessario esplicitare l’ipotesi che i comuni il cui territorio è in parte militarizzato diventino fin da subito luoghi sperimentali di ecoterritorialismo.

Il principio territoriale è stato elaborato compiutamente da Alberto Magnaghi in un testo che ha questo stesso titolo, edito da Bollati Boringhieri nel 2020. Successivamente è stato esteso e compreso in un libro collettaneo, Ecoterritorialismo, da lui curato con Ottavio Marzocca, edito dopo la sua morte da Firenze University Press nel 2023.

Il principio territoriale è cruciale, a questo punto della riflessione, per comparare le esperienze di mobilitazioni temporanee realizzate dai movimenti antimilitaristi con quelle che possono diventare permanenti, a partire dai comuni militarizzati. Più in generale, la sua elaborazione ha un ruolo strategico e un’importanza primaria rispetto alle funzioni marginali e di marginalizzazione, proprie dei contemporanei modelli socioeconomici, più o meno informatizzati e a-spazializzati. Ispirato a Adriano Olivetti sulla comunità concreta territoriale, Magnaghi ne riprende anche il primario livello fondativo del sistema politico dello Stato federale. La comunità territoriale è pertanto prevista secondo dimensioni che consentono di poter autogovernare i fattori di vita e di lavoro in modo integrato. Il sistema decisionale è orientato dal basso verso l’alto. Rimettendo in discussione tutti gli elementi di produzione dello spazio e restituendo agli abitanti la capacità di riprodurre i propri ambienti di vita e di autogoverno socio-economico, egli richiama prioritariamente la ricostruzione innovativa di regole e comportamenti, culture e tecniche ecologiche. Il nuovo statuto di abitanti capaci di autogoverno territoriale nei loro mondi di vita prospetta una nuova civilizzazione antropica nella quale i consumatori, governati da flussi globali e ridotti a clienti di multinazionali a-territoriali, possono diventare agenti nella produzione di nuovi mondi di vita locale nelle derive tecnocratiche e centralistiche della nostra contemporaneità.

La portata culturale della nuova civilizzazione eco-antropica prospettata da Alberto Magnaghi riguarda multipli ordini, anche temporali. Rivolta fondamentalmente e innovativamente al futuro, tale nuova civilizzazione recupera il passato che cambia nel nuovo contesto di riqualificazione ecologica. Sorge pertanto una delicata questione sul rapporto di convivenza fra il nuovo e il vecchio, fra innovazioni e persistenze. Il passato storico muta funzione e valore, ovvero serve e conta altrimenti in un processo di nuova civilizzazione eco-antropica. Le persistenze diventano cangianti. L’orientamento volto al futuro, infatti, può indurre a cambiamenti funzionali e valoriali con «retroazioni» sul passato. Per quanto possano apparire evidenti gli elementi di continuità del passato è necessario saper vedere gli aspetti di novità emergenti. Nell’ordine delle grandi esperienze di civilizzazione può essere forse un ausilio conoscitivo pensare, con André Leroi-Gourhan (1943, 1964), a similitudini per certi versi comparabili, per quanto assai lontane. Pensiamo a quando l’umanità assunse innovativamente la stazione eretta e, per retroazione, liberò funzionalmente e culturalmente sia la mano e sia la faccia da precedenti loro funzioni e valori. Nel processo evolutivo la cultura cominciò dai piedi, ovvero dalla periferia del corpo, retroagendo a catena fino al cervello, per dirla provocatoriamente. Fare futuro, proiettando in esso storiche esperienze localizzate, può produrre certi mutamenti sul passato che permane trasmettendo ciò che è messo in divenire. Tale cruciale e primaria proiezione creativamente innovativa sul futuro può favorire, evidentemente, anche importanti mutazioni di retroazione su certe presenze del passato e sul loro mobile statuto culturale, funzionale e valoriale. In realtà la posta in gioco della produzione di futuro riguarda l’innovazione ecologica dello spazio critico ereditato, nel suo divenire spazio vitale e securizzato in modo durevole. Riguarda nuovi tempi e nuovi luoghi di pacifica vita naturale e umana possibile, in cui frammenti del passato possono essere presenti e partecipi con un nuovo protagonismo cangiante in nuovi quadri d’epoca.

La nuova centralità del territorio e il ritorno ad esso sono stati elaborati dalla Scuola territorialista italiana la quale, sviluppatasi negli anni Ottanta del secolo scorso, nel 2011 ha dato vita alla società dei territorialisti e delle territorialiste. Dopo il fordismo, il passaggio dalla civiltà delle macchine alla civiltà digitale ha messo a nudo nuove insicurezze e nuove povertà nei e dei territori facendo avanzare esigenze di re-identificazione comunitaria delle società locali con il proprio territorio, la cui conoscenza profonda per la sua messa in valore riapre prospettive per la produzione delle stesse nuove comunità autosostenibili, connesse in reti solidali e sostenute da applicazioni appropriate di nuove tecnologie. Lo statuto degli abitanti, diventati capaci di produrre spazi ecologici durevoli, alimenta nuove comunità auto-progettuali.

Dalla città-fabbrica alla città-digitale dell’informazione, continuano a essere trasferite incessanti relazioni di dominio spaziale in quelle a-spaziali delle reti globali con imponenti omologazioni dei modi di vita e dei consumi. Dati i fallimenti delle politiche delle emergenze, l’aver cura del territorio per prevenire i danni alla salute presume una progettualità strategica che definisca regole e forme, insieme a opportune dimensioni insediative per ristabilire una nuova alleanza fra umanità e natura, riconoscendo il rispetto per le alterità del vivente. Per quanto questa scelta possa apparire tardiva nell’accumulo di azioni antropiche negative realizzate nel lungo periodo, è il solo approccio che può garantire una minima possibilità di successo per salvaguardare il territorio, neoecosistema vivente e bene comune per eccellenza.

La cura è distinta fra le differenti tipologie del prendersi cura e dell’aver cura. Il prendersi cura è interpretato come un atto sostitutivo dell’altro e può creare dominio e dipendenza. L’aver cura è considerato come un riconoscimento dell’altro e come una condivisione in cui l’altro è sollecitato ad attivare le proprie energie. L’aver cura del territorio è prevenzione vitale attraverso nuove regole di relazione fra insediamento umano e natura. Se questo approccio territorialistico congiunge il territorio vivente ai viventi umani senza esclusivisti antropocentrismi, quali metodi di cura praticare?

I percorsi del ritorno al territorio, in controtendenza ai processi di centralizzazione e di deterritorializzazione dei poteri, sono realizzabili in un complesso cammino di nuove forme di sviluppo locale, capace di attivare nuovi strumenti di democrazia partecipativa in costante crescita con forme contrattuali e pattizie fra molti attori che affrontano il governo del territorio come bene comune. Risulta cruciale la scelta di assumere la nuova e innovativa patrimonializzazione ecologica, fondata sulla peculiarità, unicità, autosostenibilità, come base per la produzione di ricchezza sociale durevole condivisa umanamente e oltre l’umano. Per rendere concreto il percorso di ricomposizione delle azioni di aver cura, occorrono dunque nuovi strumenti di progettazione del territorio e di pianificazione partecipativa che rovesciano i processi decisionali centralistici.

La prospettiva della ricomposizione dei saperi, guidata dall’azione collettiva nel territorio, ha cominciato a modificare i paradigmi di molti ambiti disciplinari per l’interpretazione strutturale del territorio nei suoi aspetti materiali (ambientali, infrastrutturali, paesaggistici) e immateriali (saperi produttivi, artistici, contestuali, capitale sociale), come valori costituenti della nuova qualità dello sviluppo del territorio in ristrutturazione.

Le tendenze all’innovativa ricomposizione del territorio inducono ogni disciplina a trattare il territorio come un soggetto aperto a relazioni in movimento, a realizzare azioni intersettoriali, a sostenere progetti integrati. Il nuovo processo potrà essere realizzato promuovendo una scienza del territorio in grado di trattare la nuova patrimonializzazione territoriale sia come antidoto al degrado ambientale e sia come valore di rinnovata esistenza per la produzione di ricchezza durevole, con un aumento del valore delle risorse locali per le generazioni future. Tali percorsi si fondano sulla crescita della coscienza di luogo specialmente degli abitanti-produttori i quali, attraverso numerose e variegate esperienze, grandi e piccole, tendono ad affermare il ruolo fondativo di nuove forme di comunità, caratterizzate da nuove relazioni coevolutive fra insediamento umano e ambiente. I processi di ri-territorializzazione che realizzano il principio territoriale di Magnaghi, il quale lega il vitale territoriale al vitale umano, sono imprescindibili dalla riconversione ecologica.